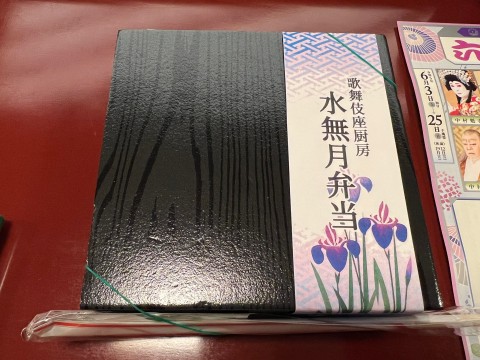

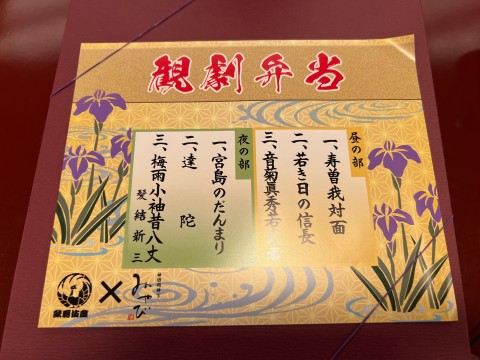

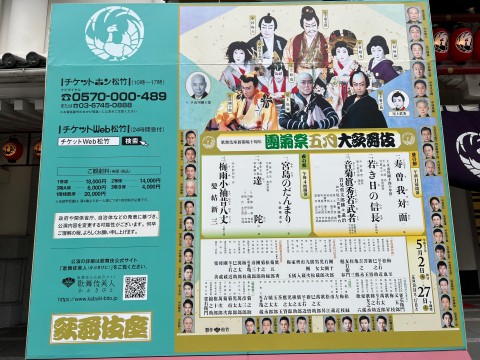

歌舞伎座新開場十周年「六月大歌舞伎」です!

今日のお席は、桟敷「東5の1番」。

一、傾城反魂香(けいせいはんごんこう)

近松門左衛門・作、石川耕士・監修、市川猿翁・補綴、演出、三代猿之助四十八撰の内

〈土佐将監閑居〉

浮世又平後に土佐又平光起:市川中車

又平女房おとく:中村壱太郎

狩野雅楽之助:中村歌昇

土佐修理之助:市川團子

女中お百:市川寿猿

土佐将監光信:中村歌六

市川猿之助さんが出演する予定だった。実現すれば中車さんとの演技を観ることが出来たのだが残念。代役は中村壱太郎さん。これまた良いです。壱太郎さん、頑張ってるわぁ。伸び盛りですね。

「傾城反魂香」は元々は上中下の3つに別れた戯曲だった。今日、上演するのは「上」の一部分にあたる。イヤホンガイドでは、その前の「メインストーリー」の紹介がある。絵師は狩野派と土佐派があった。狩野派は六角家に住む。狩野元信はふすまに虎の絵を描いた。すると、ふすまから虎が抜け出てくる。虎は山を越え、田畑を荒らし山科の里に出る。山科の里に住む土佐将監光信。しかし、その虎は「絵」なのである。

市川中車は「土佐又平光起」の役。どもりでうまく話すことが出来ない。女房が夫の代わりに話す。女房のおとくは明るい。しかしながら、認められない光起。死を覚悟する。その前に「手水鉢である石」に絵を描く。その絵が反対側にも映し出される。それを見た土佐将監光信はほとほと関心し「土佐」の名字を与えることにする。中車は「節があれば吃らない」というので歌いながら、踊りながら、話すところは見ていても嬉しくなる。

〈浮世又平住家〉、「戯場花名画彩色」(かぶきのはなめいがのいろどり)

土佐又平光起:市川中車

又平女房おとく:中村壱太郎

大津絵の鯰:坂東新悟

銀杏の前:中村米吉

饗庭太郎:市川男寅

小幡次郎:中村福之助

醍醐三郎:中村玉太郎

蒲生四郎:中村歌之助

大津絵の奴:市川青虎

大津絵の藤娘:市川笑也

大津絵の座頭:市川猿弥

不破伴左衛門:市川男女蔵

又平が描いた大津絵の人物たちが次々と抜け出して活躍する賑やかな演出。華やかな舞台です。笑也さんも久しぶりで観た。

二、児雷也(じらいや):河竹黙阿弥・作

児雷也実は尾形弘行:中村芝翫

山賊夜叉五郎:尾上松緑

高砂勇美之助:中村橋之助

仙素道人:中村松江

妖婦越路実は綱手:片岡孝太郎

中村芝翫さんはだいぶ若い頃から拝見してます。若い時は「大丈夫かぁ?」と思いながら見ていたが、さすが芝翫さんの息子だ。そして、その「芝翫」という名前をついだ。暗闇で探り合う「だんまり」は歌舞伎らしい演出。良い芝居です。

三、扇獅子(おうぎじし)

芸者:中村福助

同:中村壱太郎

同:坂東新悟

同:中村種之助

同:中村米吉

同:中村児太郎

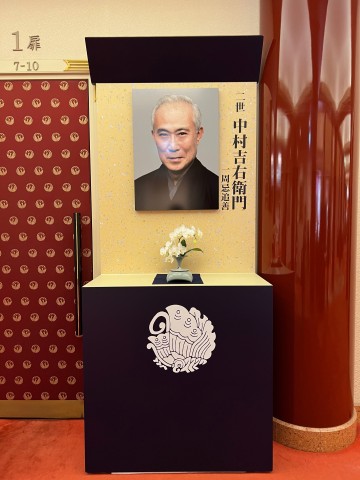

福助さんは久しぶりに観る。私と同じ頃、2014年あたりに脳出血の病気をされて、半身に麻痺が残る。演じる職業としては大打撃だが、よくぞ、ここまで戻りました。ステージの上に座ったままで動く方の腕でしか踊らないから、ちょっと物足りないけれど、それでも、ここまでやっているのは偉い。歌右衛門の名前を継ぐのも、もう少しでしょうか?