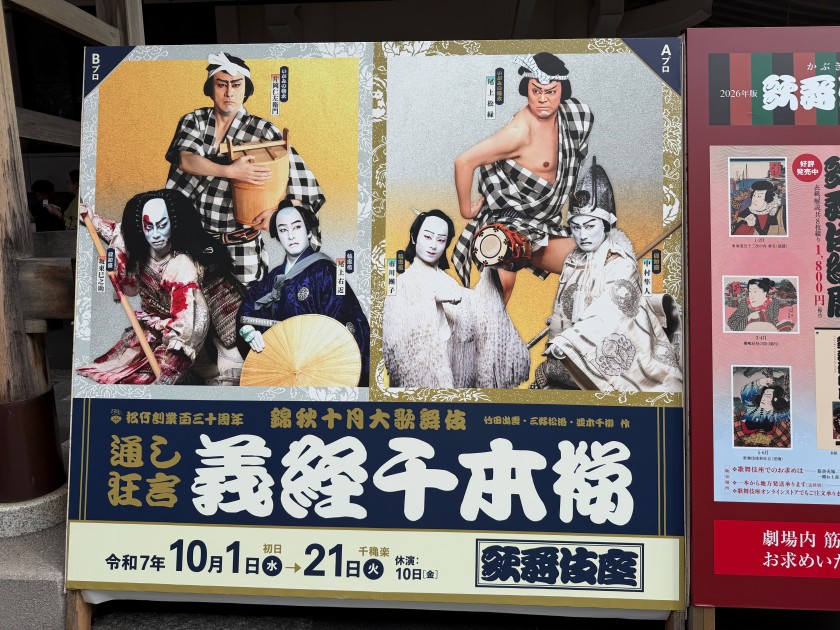

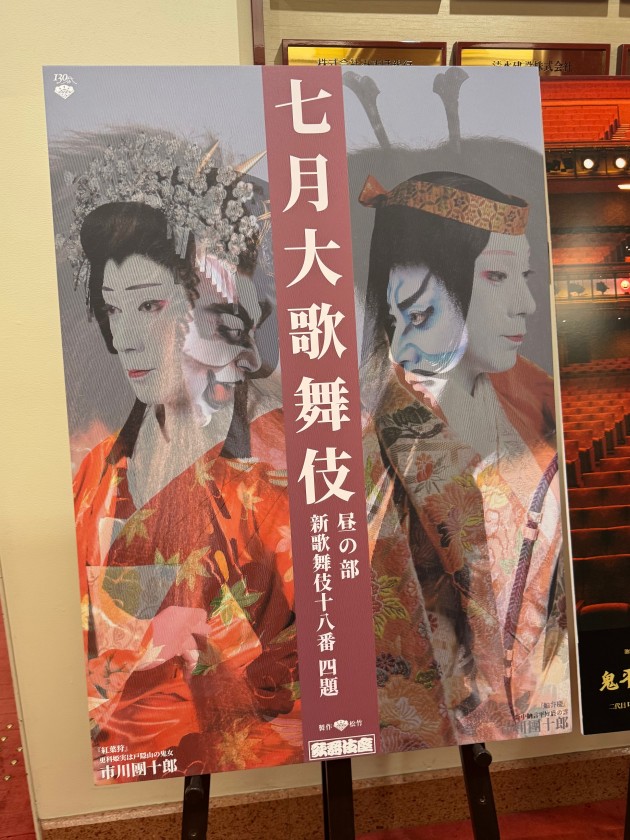

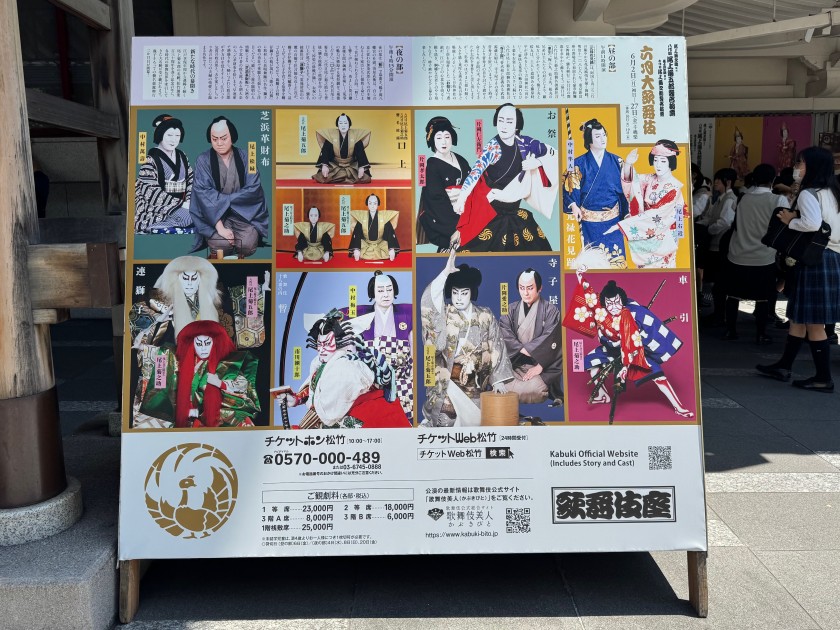

松竹創業百三十周年・十二月大歌舞伎です!

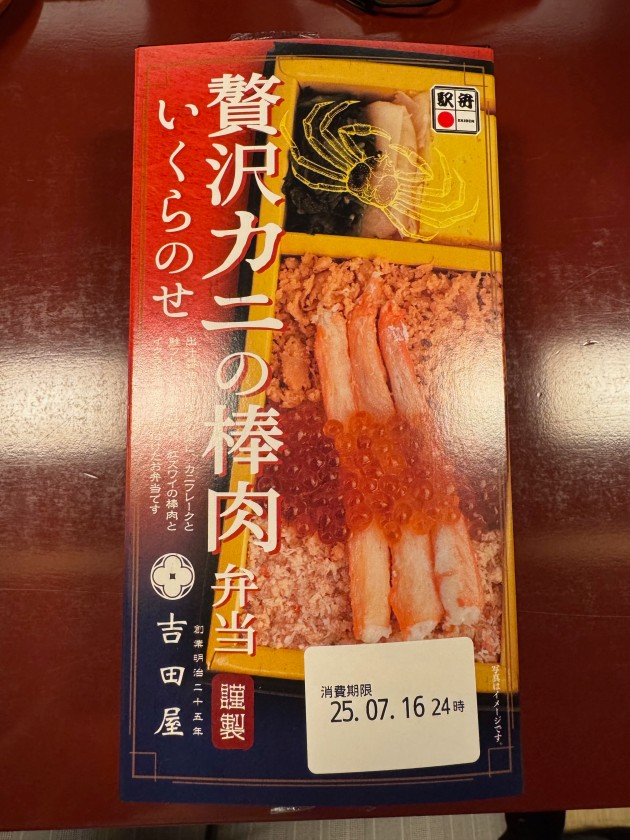

中に入れる時間が「5時45分」と表示されている。待つ。そして、やっと中へ。私は「桟敷席弁当」の支払いへ。ダンナはホットコーヒーを買ってきてもらう。

今日のお席は、桟敷席・東5の1番、2番。私は2番に座る。

一、与話情浮名横櫛(よわなさけうきなのよこぐし)

三世瀬川如皐・作

<源氏店>

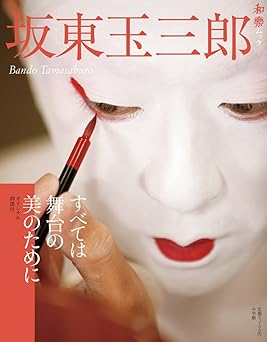

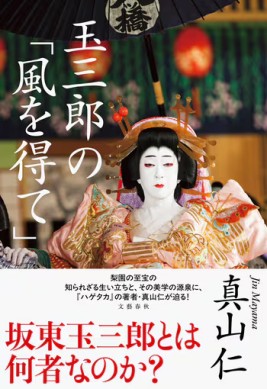

お富:坂東玉三郎

与三郎:市川染五郎

蝙蝠の安五郎:松本幸蔵

番頭藤八:片岡市蔵

和泉屋多左衛門:河原崎権十郎

古典には「時代物」と「世話物」がある。この作品は世話物の名作。「源氏店」を「げんやだな」と言う。江戸弁。この当時、実際の名称などは使えないから場面は「江戸」から「鎌倉」に置き換えられている。

お富は深川の芸者、与三郎は元は武家の生まれ。わざと身勝手に振る舞うようになった。二人は木更津の海岸で一目惚れ。しかし、二人は別れさせられる。与三郎は半死半生。お富は身を投げるも和泉屋多左衛門に助けられる。そして3年後に再会。「いやさお富、久しぶりだなぁ〜」。与三郎は「お富は妾になった」と思うも、実は和泉屋多左衛門はお富の兄さんだったのだ。二人はまた結ばれる。

2023年に仁左衛門丈と玉三郎丈で観た。お富は玉三郎にピッタリな役だと思う。今回は若い市川染五郎丈が相手役。「歳の差」を気にしながら見るも、それは全くいらぬ心配。染五郎丈も上手いが玉三郎丈は若い。

キセルを吸うシーンがある。玉三郎は吸っていない。煙が出てなかった。以前は吸っていたと思う。でも、そんなのは全く関係なく良い芝居でした。

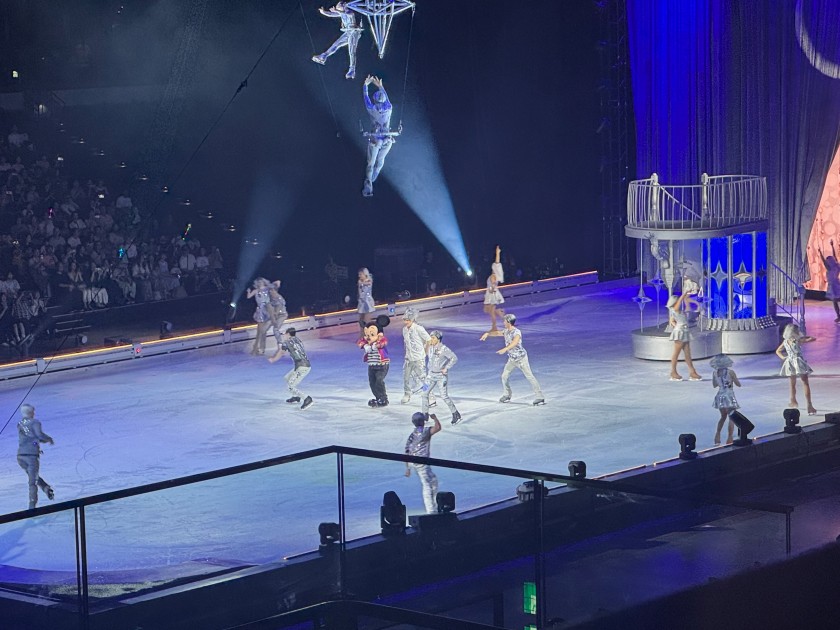

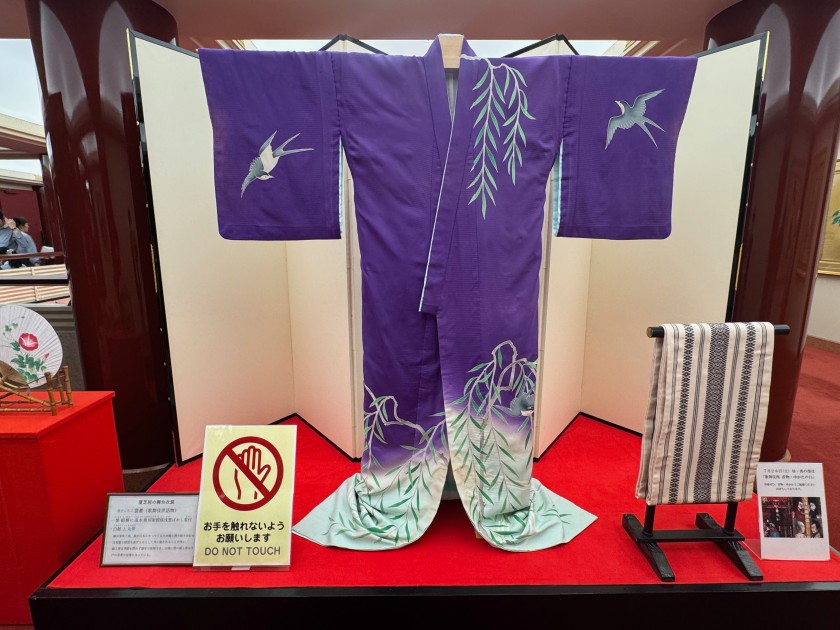

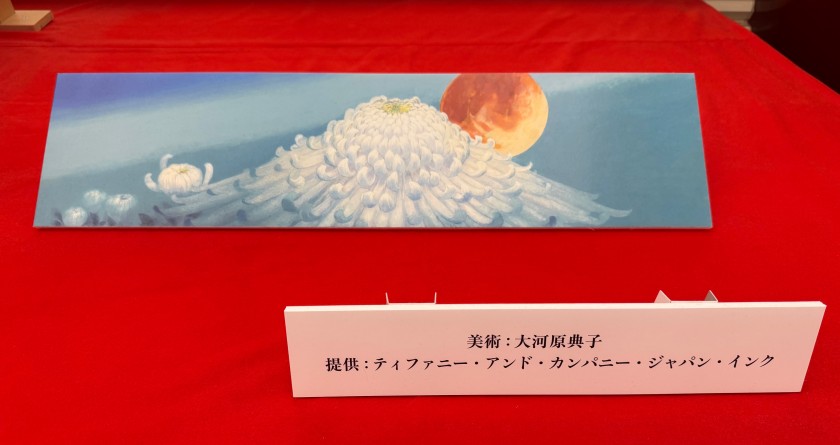

二、火の鳥(ひのとり)

竹柴潤一・脚本、原純・演出・補綴・美術原案、坂東玉三郎・演出・補綴

火の鳥:坂東玉三郎

ヤマヒコ:市川染五郎

ウミヒコ:尾上左近

侍女:市川笑也

侍女:市川笑三郎

イワガネ:坂東新悟

重臣:中村亀鶴

大王:市川中車

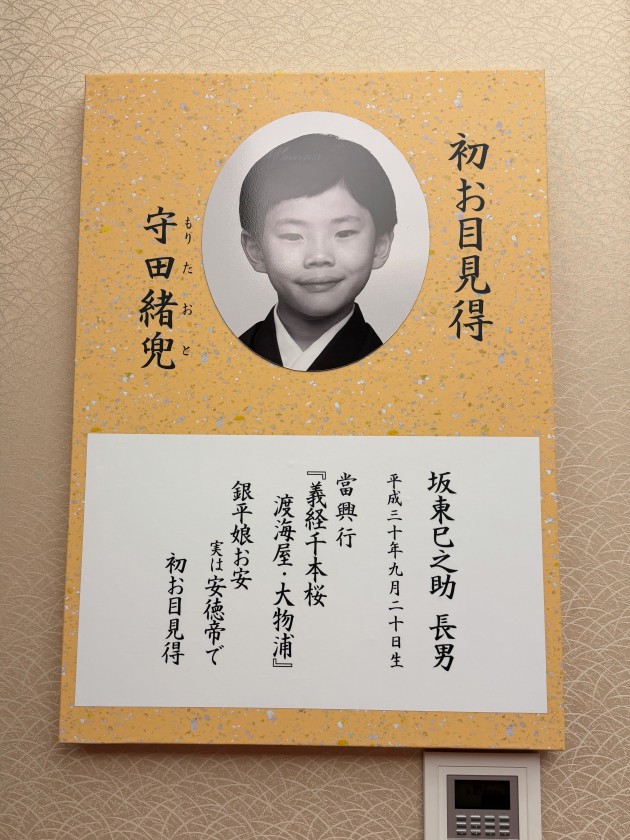

尾上左近丈は襲名が決まっているそうです。来年、2026年5月に「尾上辰之助」を襲名。立派な名前です。染五郎丈は数ヶ月だけ歳上だそうで若い世代が頑張っている。前回、大王は幸四郎丈が演じて、今回は市川中車丈だ。中車になってから15年だそうで大きな存在感がある。

火の鳥は「古代エジプト」にルーツを遡ることが出来る。そして、脚本、演出に竹柴潤一さん、原純さん、そして坂東玉三郎丈が担当するというのは実にゴージャス。

前回、観た時と少し演出が異なるらしいが「どこが」ということを忘れて観ている。玉三郎丈が宙乗りになるところは時間帯も少し長く、方向も、こちら側にも向かってくれて、その辺は変わった。また観たい演目です。

霧雨が降っているので東銀座駅から電車に乗って帰る。良い舞台でした。ダンナも満足。来年も2つくらいは一緒に観ましょう〜!