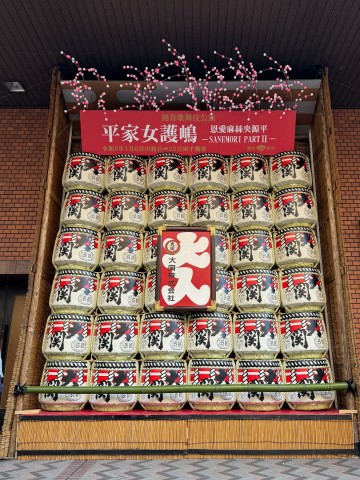

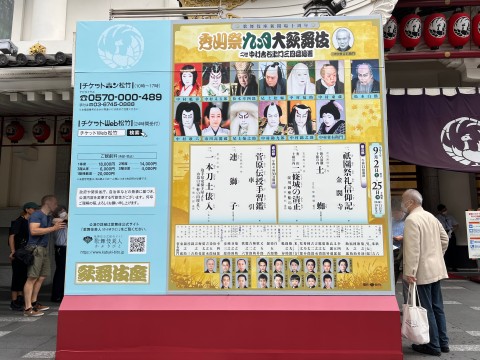

歌舞伎座(昼の部)でございます。「東銀座駅」を降りてすぐの、いつもの場所でパチリ。

イヤホンガイドを借りて歌舞伎座の中へ。あら、こんな展示がありました。「チャリティオークション」です。最低入札金額は5万円から。アハハ。「五人三番叟」2つと夜の部の「寿曽我対面」。

今日のお席は桟敷「東2の2番」。隣の席は「空き」でした。ゆったり座ってみます。

一、當辰歳歌舞伎賑(あたるたつどしかぶきのにぎわい)

〈五人三番叟〉

三番叟:中村福之助

三番叟:中村鷹之資

三番叟:中村歌之助

三番叟:中村玉太郎

三番叟:中村虎之介

〈英獅子〉

芸者:中村雀右衛門

鳶頭:中村鴈治郎

鳶頭:中村又五郎

日本舞踊。「五人三番叟」は若手5人によるハツラツとした舞踊。正月や顔見世、こけら落としなどで上演されることが多いそうです。お祝いの舞。「英獅子」はしっとりと踊ります。上手い。芸者とトビの頭がイキに踊る舞踊だそうです。吉原は幕府公認の遊び場。最初にあった場所(日本橋人形町)は1657年の「明暦の大火」により消失しし、浅草・浅草寺の裏側に「新吉原」として誕生したのだそうです。廓は社交の場、流行の発信地でもあったそうです。イキな男性は「イナセ」と言われ、男気がある人。私は日本舞踊をまたやってみたいなぁといつも思うのです。無理ですけどね。

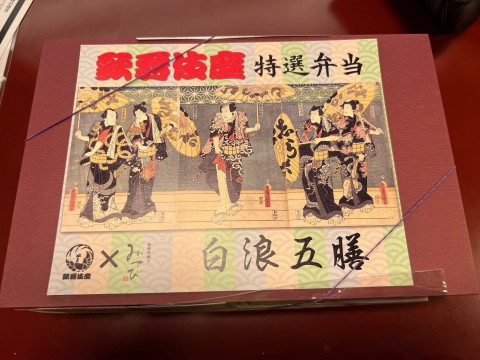

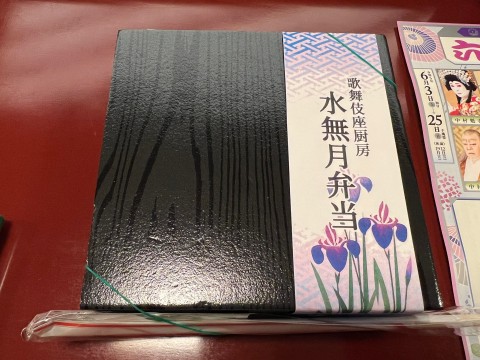

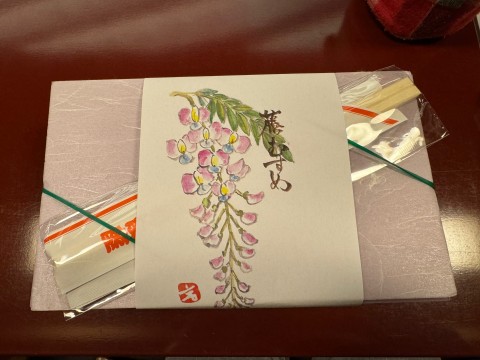

まだ11時22分。休憩時間は25分。迷うが食べよう。お弁当は「藤娘」、1,800円。

結局、半分だけ食べる。ホットコーヒーを買う。350円。ゆっくり飲む。

二、荒川十太夫(あらかわじゅうだゆう)

神田松鯉・口演より、竹柴潤一・脚本、西森英行・演出、赤穂義士外伝の内

荒川十太夫:尾上松緑

松平隠岐守定直:坂東亀蔵

大石主税:尾上左近

杉田五左衛門:中村吉之丞

泉岳寺和尚長恩:市川猿弥

堀部安兵衛:市川中車

幕開きと共に市川中車演じる堀部安兵衛の切腹シーンから始まる。何とも暗い始まり。「赤穂義士の七回忌を弔う人々が行き交う泉岳寺の門前」、尾上松緑演じる荒川十太夫は下級武士なのに、それに似つかわしくない身なりで登場する。それを偶然居合わせた吉之丞演じる杉田五左衛門に「武士が身分を偽ることは大罪」と咎められる。すると荒川十太夫は「堀部安兵衛の介錯をつとめた日のことを語り始める」、「忠臣蔵」の後日譚。グっとくる筋でございます。

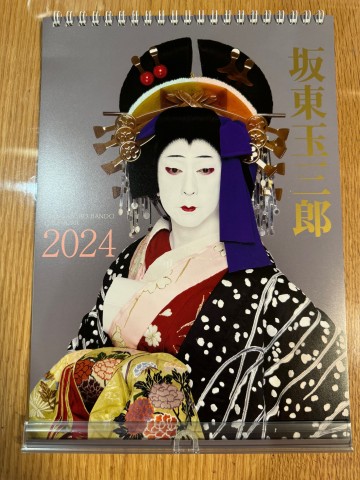

休憩にお弁当の残りを食べる。完食。美味しいです。売店を見に行き、玉三郎の写真をじっくりと見るも買わない。すみません。

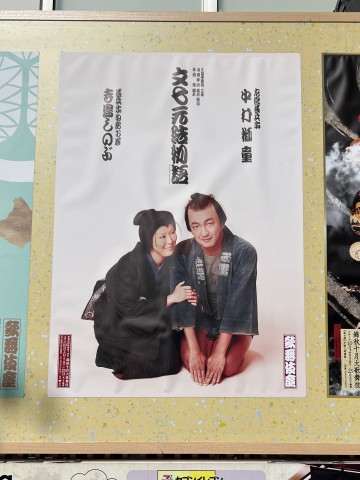

三、狐狸狐狸ばなし(こりこりばなし)

北條秀司・作・演出、奈河彰輔・演出、大場正昭・演出、江戸みやげ

手拭い屋伊之助:松本幸四郎

女房おきわ:尾上右近

雇人又市:市川染五郎

博奕打ち福造:大谷廣太郎

おそめ:市川青虎

弔問の女おしづ:中村梅花

遊び帰りの男:澤村宗之助

寺男甚平:中村亀鶴

法印重善:中村錦之助

今日一番のお楽しみは、この演目。2008年に「赤坂歌舞伎」で中村勘三郎丈が好演したのを見て以来だ。今日は松本幸四郎。良い味が出ています。「死んだ」と思ったら、実はドロドロドロドロ〜〜〜。アハハ。これがまた良い演技。そして、尾上右近のおきわ。これがまた良いですわ。最後に狂った姿を演じるも、それが演技とは。いやはや、面白い筋書きです。

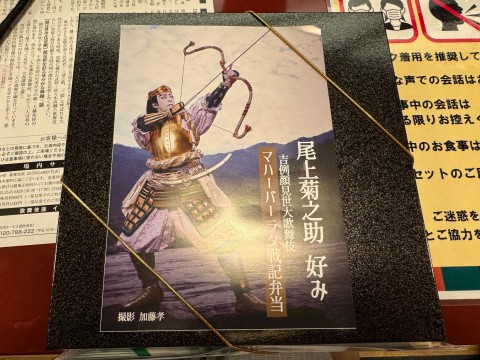

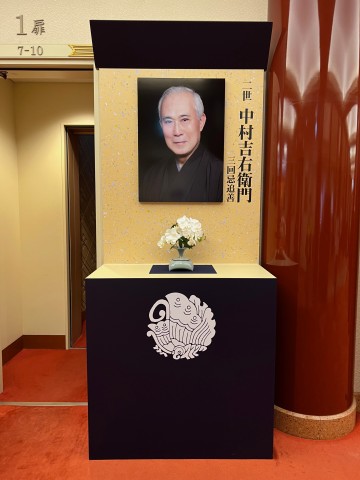

この瞬間、人がいなかった。あとは大勢の人が行き交っているのに。パチリ。

歌舞伎座よ、今日もありがとうございました。