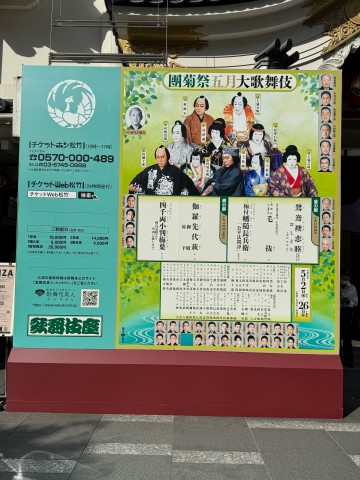

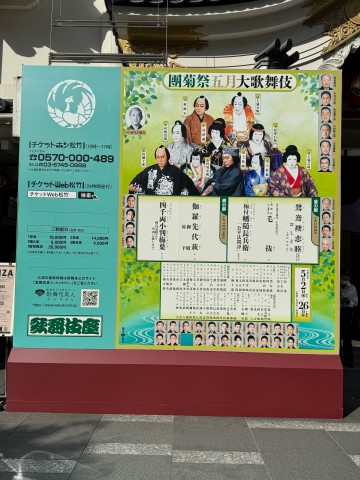

「團菊祭五月大歌舞伎」です!

10時20分頃に東銀座駅に到着。すぐお弁当を買って、いつもの場所で写真。

「宮城伝統こけし」だ。そうか、私が親しんできたのは、この宮城こけしだったんだ。ヘェ〜。

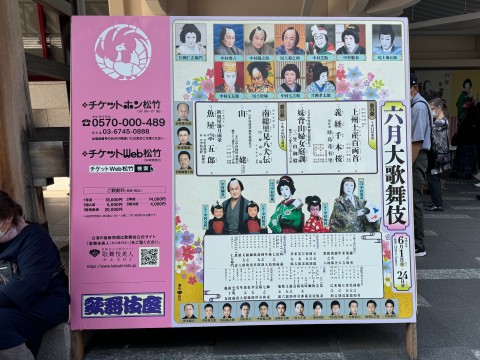

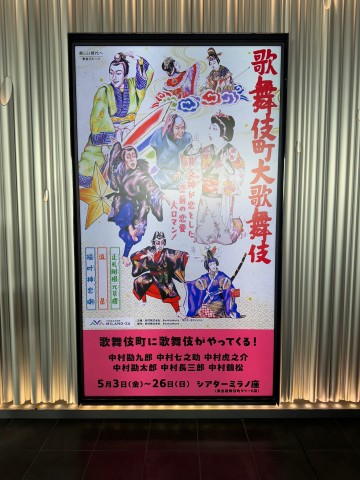

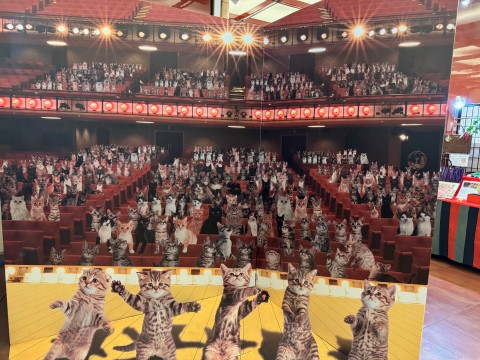

地上に上がります。今月の出し物。

歌舞伎座よ、今月も来ましたよ。

記念写真をパチリ。

少し待って、10時半ドアが開きました。中へ。「四世 市川左團次」さんの一年祭追善公演です。左團次さん、もう1年経つのですね、早いなぁ。

ホットコーヒーを買って、お席へ。今日のお席は、桟敷席・東2の二番。

一、鴛鴦襖恋睦(おしのふすまこいのむつごと)おしどり

河津三郎/雄鴛鴦の精:尾上松也

遊女喜瀬川/雌鴛鴦の精:尾上右近

股野五郎:中村萬太郎

このお話は「上・下」の巻があり、いずれも「曽我もの」に所以するそうです。帰ってから「曽我もの」を検索すると「建久4年(1193年)5月28日、曾我十郎祐成(そがのじゅうろうすけなり)と五郎時致(ごろうときむね)の兄弟が、源頼朝が行った富士の裾野の巻狩に乗じ、父の敵工藤祐経(くどうすけつね)を討った仇討の物語を題材とし、能、文楽、歌舞伎はじめ様々な芸能で演じられる一連の作品のことを、曾我物と呼びます」とのこと。正月には必ず曽我ものが上演されたそうです(今もそうなのかな?)。

平家方の股野五郎は源氏方の河津三郎に相撲で敗れ、約束通り、遊女喜瀬川を河津に譲る。しかし股野は、かねてからの遺恨を晴らすため、河津の心を乱そうと酒に雄の鴛鴦(おしどり)を殺した生血を混ぜる。やがて泉水に、雄鳥の死を嘆き悲しむ雌鳥の精が喜瀬川の姿を借りて現れる。

「上の巻」は長唄で「相撲」がテーマ。「下の巻」は常磐津で「おしどり」がテーマ。おしどりの愛情と執着の深さを表現している。注目は「鳥」の羽ばたきとつま先使い。つま先使いにも注目。

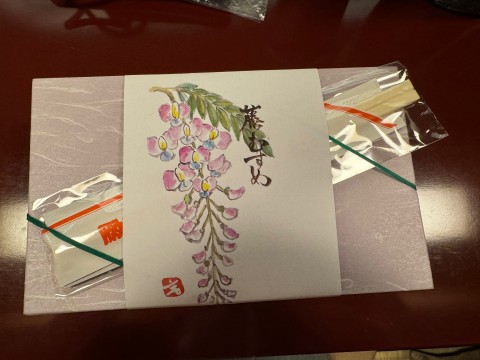

お弁当を頂きます。「團菊祭弁当」、2,400円。

ふふふ、美味しいです!

イヤホンガイドは「左團次さん」について説明する。左團次さんは敵役、老け役もこなし、映画やテレビドラマにも出演、ファン感謝デイではド派手な出立で登場したそうです。お茶目な左團次さんを思い出します。

二、歌舞伎十八番の内 毛抜(けぬき)四世市川左團次一年祭追善狂言

粂寺弾正:市川男女蔵

腰元巻絹:中村時蔵

小野春風:中村鴈治郎

小原万兵衛:尾上松緑

八剣数馬:尾上松也

秦秀太郎:中村梅枝

錦の前:市川男寅

乳人若菜:市村萬次郎

秦民部:市川権十郎

八剣玄蕃:中村又五郎

小野春道:尾上菊五郎

後見:市川團十郎

初演は1742年正月、大阪だそうです。二代目・市川團十郎が上演、のち七代目・團十郎が歌舞伎十八番に選定したもの。小野小町の子孫、春道の屋敷。家宝である小町の短冊が盗み出されたうえ、姫君錦の前は原因不明の病にかかり床に伏せっている。病は姫の髪が逆立つということ。被せていた薄衣をとるとワワワワワ〜と逆立っちゃう。しかし弾正はその現象を見破るのだ。姫の髪から銀の飾りを取ったら、逆毛が直った。そして天井を突くと大きな磁石を持った忍びの者が落ちてくる。あの髪飾りが、この磁石に吸い寄せられて髪が逆立ったのだ。

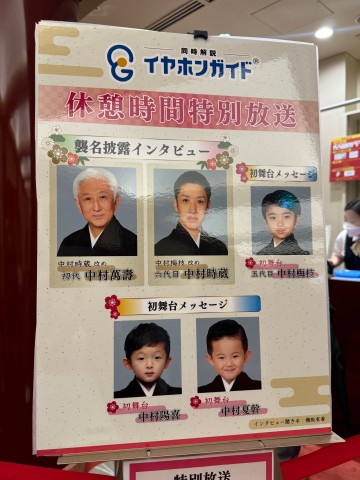

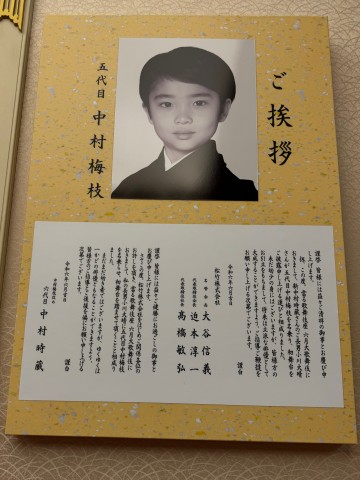

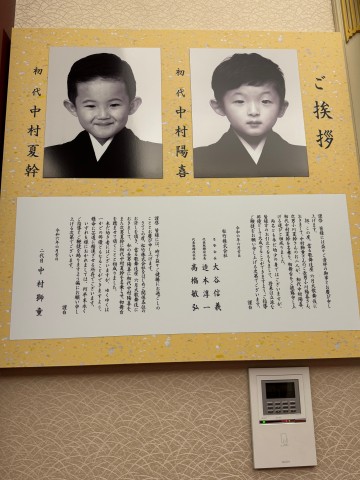

今日は錦の前に左團次さんのお孫さん・市川男寅さんが演じています。中村時蔵さんは来月、中村萬壽(まんじゅ)さんを襲名します。そして、中村梅枝さんは時蔵さんを襲名。今の名前で見るのはこれが最後。

三、極付幡随長兵衛(きわめつきばんずいちょうべえ)河竹黙阿弥・作

「公平法問諍」

幡随院長兵衛:市川團十郎

水野十郎左衛門:尾上菊之助

女房お時:中村児太郎

極楽十三:中村歌昇

雷重五郎:尾上右近

神田弥吉:大谷廣松

小仏小平:市川男寅

閻魔大助:中村鷹之資

笠森団六:中村莟玉

加茂次郎義綱:中村玉太郎

下女およし:中村梅花

御台柏の前:中村歌女之丞

坂田金左衛門:市川九團次

伊予守頼義:上村吉弥

坂田公平:片岡市蔵

渡辺綱九郎:市村家橘

出尻清兵衛:市川男女蔵

唐犬権兵衛:市川右團次

近藤登之助:中村錦之助

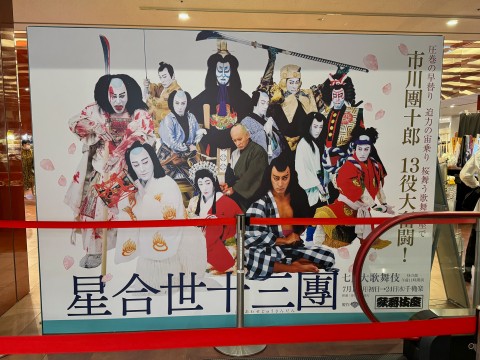

江戸時代初期、浅草花川戸に実在し、日本の俠客の元祖と言われた幡随院長兵衛を主人公にした物語のなかでも、本作は九世團十郎に当てて河竹黙阿弥が書いた「極付」とされる傑作だそうです。江戸村山座。「公平法問諍(きんぴらほうもんあらそい)」が演じられる舞台に酒に酔って乱入した男を、江戸随一の俠客、幡随院長兵衛が追い払います。その様子を桟敷で見ていたのは、旗本の水野十郎左衛門。水野率いる白柄組と長兵衛を親分とする町奴たちはもとより犬猿の仲で、水野が長兵衛を呼び止めると、一触即発の事態に。騒動の後、水野の屋敷に呼ばれた長兵衛は、遺恨を晴らそうという水野の罠と知りながらも誘いを受け入れます。引き留める家族や弟子に頼みを言い残すと、長兵衛は水野の屋敷へ一人で向かい、そして殺されてしまう。

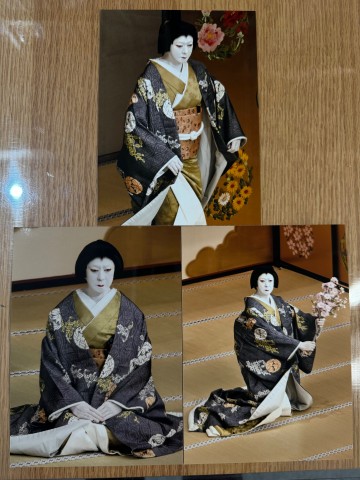

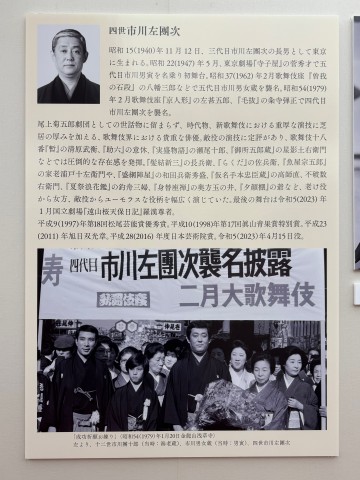

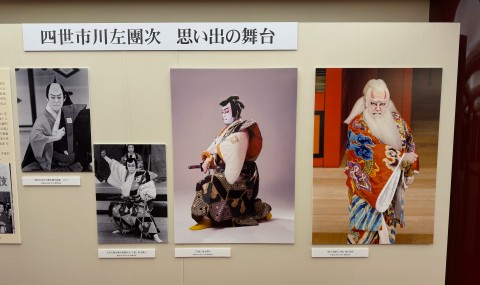

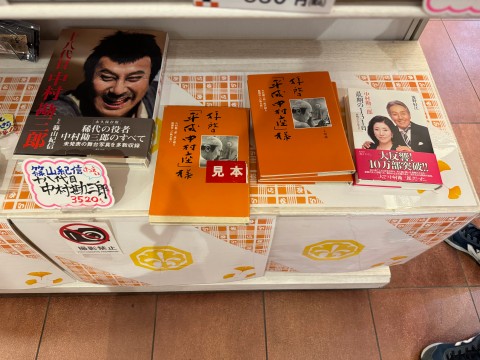

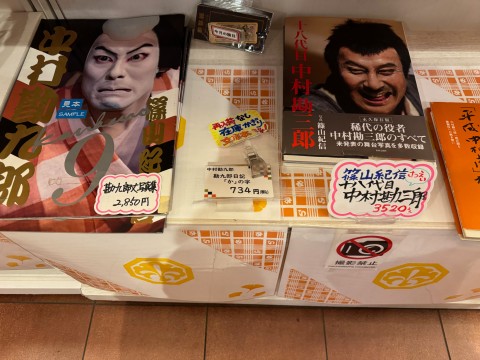

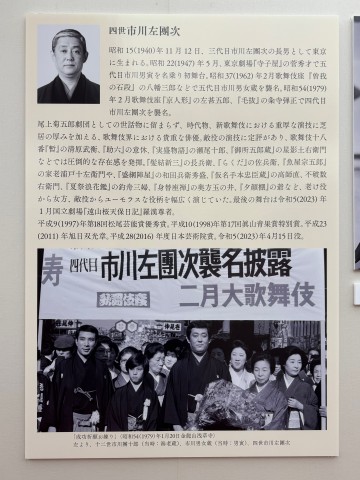

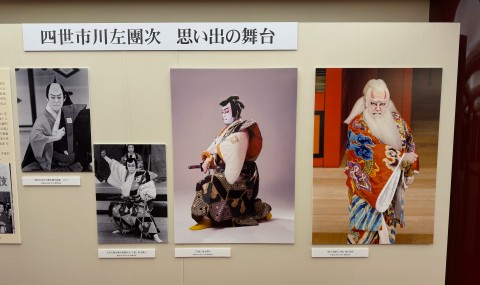

なんとも悲しい気持ちになりながら、2階に移動します。ここに「四世 市川左團次」さんの写真が展示してある。

1979年2月に「左團次」さんを襲名している。私が東京に来る2ヶ月前。まだ見ていない。

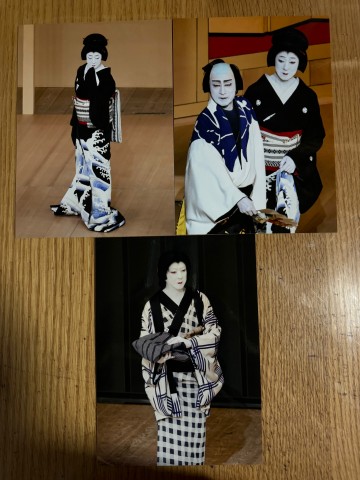

数々の写真。

まだ亡くなったことが実感出来ない。もう1年も経つのにね。外に出ます。記念写真パチリ。

歌舞伎座よ、今月もありがとう〜。

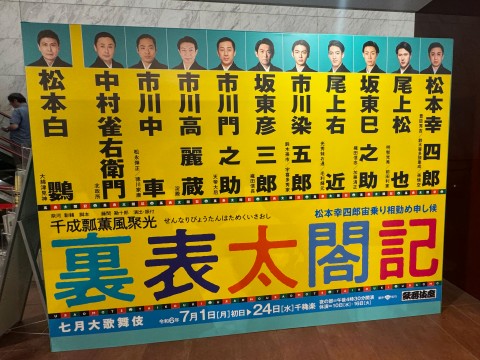

来月も参ります!