一部に引き続き二部を読む。

この本にグイグイ引き寄せられ、結局、一日じゅう、読書三昧。

高校から陸上(短距離)を始めた主人公の、陸上部(つまり部活)の話。

神奈川県の県立高校の陸上部を舞台にした、設定的にはどこにでもあるような、平凡な話だけれど、「次を読みたい」気持ちが続く。

主人公・新二が、走ることを通して成長していく様の、どこにこれだけ引き込まれるんだろう?

そんな事はさておき、第三部を買いに行こう。

一部に引き続き二部を読む。

この本にグイグイ引き寄せられ、結局、一日じゅう、読書三昧。

高校から陸上(短距離)を始めた主人公の、陸上部(つまり部活)の話。

神奈川県の県立高校の陸上部を舞台にした、設定的にはどこにでもあるような、平凡な話だけれど、「次を読みたい」気持ちが続く。

主人公・新二が、走ることを通して成長していく様の、どこにこれだけ引き込まれるんだろう?

そんな事はさておき、第三部を買いに行こう。

ある飲み会の席で、

「”一瞬の風になれ” 読んだ?」と聞かれた。

読んでない。

この頃、年に数冊も小説を読んでいない。

「北京オリンピックのリレーと(その本の内容が)重なっちゃったよ」という話で盛り上がった。

皆さんが楽しそうに話しているのを聞いて読んでみることに。

本を開く。のっけから驚く。

今の文学って、こんな感じなのー?

会話には、

「行かね」とか「キモッ」なんて、今どきの言葉が並ぶ。

誰かのブログを読んでるような気軽さ、気楽さ。

昔・文学少女としては「これは文学かー?」と反発するかと思いきや、グィとストーリーに引き込まれ、あっという間に読み終えた。漫画を読むような感覚。

感想は、第二部へ。

「OJTの実際」寺沢弘忠・著。

サブタイトル:キャリアアップ時代の育成手法

小さな会社では、教育システムも自分達で手探りで作り上げる。

前に考えていたOJTが、近頃は合わないように感じている。

「ゆとり世代」への適応が出来てないからか?

さまざまな問題への解決策は、コミュニケーションとある。

コミュニケーション。

これが難しい。

外で遊ぶよりもゲームで遊び、直接会って話すよりも、携帯のメールを通じて会話をかわす若者達は、面と向って意見を交わすことに慣れていない。

OJTの前に、人ととの関わり方を、どのように掴んでもらえばいいのか、おそらくは日本中の企業の教育担当が頭をかかえている問題ではないだろうか?

この本で「育成上手な上司・下手な上司」のチェックシートなど、様々な視点から見た項目をあげているので、その都度、反省すべき事を見いだしている。

「齋藤孝の企画塾」齋藤孝・著。

サブタイトル:これでアイデアがドンドン浮かぶ!

次々と本を執筆し、いずれも売れている齋藤孝さんが、自分の手の内である「デザインシート」の存在を明かし、それを付けることでの効果のほどを示してくれる。

これから必要とされる「企画力」は、いわゆるクリエイターと言われる人たちの専門的な能力ではなく、あらゆる領域における「問題解決能力」だととらえる自覚が必要です。

問題解決能力!

毎日が問題山積の社会人。

それを解決する能力を鍛えられれば、精神的な病気になる人も減っていきましょう。

「企画」をおおげさなものにとらえずに、身近な事に適用していければ、、、。

とりあえず、私もデザインシートを付けてみようかと思い、薄いノートを買ってみましたー。

読破するまでに、時間がかかってしまった。

最初は「Web3.0」というネーミングに、どーかなーと思っていたが、インタビューの多さにより、多方面から見つめられていて、引き込まれた。

セカンドライフが、なぜ普及しないのか?

若者はなぜ仮想世界を楽しむのか?

セマンティックウェブは?

Web関連の業者は、「次」に目を光らせているわけだが、その点でも参考になるし、読んでいて損はないと思います。

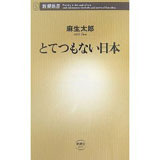

麻生総理には厳しい批判が続いているが、私は密かに応援している。

でも、総理になる時期は悪かったよね。

安倍さん就任時、それが無理でも、せめて福田さんの時であったならと思う。

麻生さんは、経営者としての経験があるからか、私にはよく響く。

日本を元気にしよう、明るくしようと姿勢も良い。

リーダーが明るくないと、その組織はなかなか明るくならないものだ。

「私は劣等生だった」の章では、

私には1つ年下の弟がいた。この弟は勉強もスポーツもできる優等生だった。(中略)子供の頃から自分より勉強ができる奴、運動がうまい奴というのはたくさんいた。そういう奴らに対して、どうやれば負けないか、そんなことをよく考えていた。とりあえず、弟に対して、喧嘩だけは絶対に負けないようにした。それで何とか兄貴の権威を守ったわけである。(中略)小さい頃から、「人間は生まれながらに平等」なんていう言葉に、素直に納得できない劣等生だったから、というわけではないが、ここで教育について考えてみたい。

そんな麻生さんは、ニート側の気持についてもいろいろ考えている。

この文章、私も最近、そのように思っている。

豊かな時代には、「自己実現」を達成したくて頑張る者は、思う存分やればよい。しかし、すべての人に創意工夫を求めて「自己実現」を要求するのは、間違っているのではないかとも思うのである。

そして、これ、麻生さんは柔軟な考えの持ち主だと思う。

ニートはニートのペースで生きていくことを認めてもいいのではないか。

靖国神社に対しては本質から考えた事を分かりやすい言葉で続く。

私も、「靖国で会おう」と誓って亡くなられた皆様がいる中で、安易に「別の施設を」というべきではないのでは?と前々から思っていた。

それは、私の祖父母が、両親が、「靖国で会う」という事を私に語り継いでくれたからだ。

この本を読んでいると、不思議に麻生さんの表情と声が聞こえてくる。

自分で書かれたか、録音したものを誰かが書いたかは知らぬが、少なくとも自分の言葉で綴られている。こういうわかりやすい政治家を待っていたのではないだろうか、日本は。

株価が大暴落している。

円高が進み、経済に大きなダメージを与えている。

さーて、麻生さん、どうする?

このタイトルを見て、おもわずニヤリ。

オヤマ家で、いつも言われている言葉です。

皆さんも言われて育った?

著者の岡野氏は「痛くない注射針」で有名な、あの町工場の岡野さん。

本全体が、「質問」で始まり、それに岡野さんが答えるという手法をとっている。

最初のページ

一番大事なことは世渡り力を勉強することだ。断っておくが、世渡りというと、要領がいいとか、ごますりといった印象を持つ人が多いが、実はそうじゃないんだ。(中略)

今も決して忘れない言葉がある。「何か人にしてもらったら、四回はお礼を言いなさい」という言葉だ。例えば、食事をごちそうになったら、食べ終わったあとに「ごちそうさま」、翌日に「昨日はごちそうさま」、そして次の週になったら、「先週はごちそうさま」、そして、次の月になったら「先月はごちそうさま」と四回お礼を言いなさいと。

そういうことは学校では教えないんですね。今も昔も。著者でいえば、玉の井のお姐さん、お兄さん、落語家の卵、芸術家に教わる。

例えば小遣いを入れるがま口ってあるだろう。がま口の口部分を作れる職人が減っているって知ってるかい?あの閉めたときの「パチン」という音は、ただ鳴ればいいってわけじゃない。力のないおじいさんやおばあさんでも軽快な音をたてて閉められるように作られているんだ。そういうものを作るには、実は努力と技術の積み重ねが必要となってくる。

コツコツといいものを作り続ける。その気質が日本じゅうにはあった。今は目先の新しさに走ってしまう。そうするうちに、あの「がま口」を作れる人が減っているという現実。

「誰にもできない継ぎ目のない鈴」は、

40年以上前、近所のプレス屋のおやじが、「岡野さん、今ある鈴は継ぎ目があってかっこ悪い。もっと見た目がいい鈴をつくりたいんだけど・・・」と相談を持ちかけてきたんだ。

たかが鈴。

それの格好がいいとか悪いとか、そういう視点ってすごいよね。

岡野さんは「そんなものできないよ」と答えるのだが、そのおじさんは「絶対できる」というので「結局、俺は作った」

それが「痛くない注射針」のヒントになった。

なぜ働くのか?とか、自分探しをしている若者にも読んで欲しいと思った。この本、元気になる。

「カンブリア宮殿」というTV番組で、三木谷さんを見たことがある。本の前半はその時の話と重なることが多いので、「知ってる!」と思っていたら、途中からは、「ヘーそうだったの?」と驚いた。

例えば、楽天のシステム制作。

正直に言ってしまえば、最初はそのツール開発を外注した。コンピュータに詳しい大学院生に、100万円の前金と開発に必要なパソコン数台を渡して開発を依頼したのだ。

しばらくして出来上がってきたものは、残念ながら、とても僕の満足できるものではなかった。望むツールができないからといって諦めるわけにはいかない。

そこで自作することになるのだが、

ここには2人しかいない。(中略)

僕は本屋で「はじめてのSQL」という本を買ってきて、本城に渡した。(中略)

さすがにそれだけではあまりにも本城の負担が大きくなりそうだから、SQLの家庭教師をつけることにした。1日10万円で7日間のコース。

三木谷さんという方は、一橋大学を卒業し興銀に入り、ハーバード大学でMBAを取得しているエリート。でも、このやってることを見たら、おもわずクスっと笑ってしまう。

これは、私のような「とにかく、やってみっぺ(←気仙沼弁です。やってみようよ!という意味)」と同じじゃありませんか。しかも無謀ですから(笑)

最後の章は「スピード!! スピード!! スピード!!」

スピードを3回繰り返しビックリマークを2つ重ねていて、強い! 勢いを感じる章だ。

直木賞受賞作品は読もうと思っていたのは随分前の話。

この頃は小説をほとんど読んでません。

山本文緒さんは、前から気になっている作家です。

私の1歳(学年では2つ)年下の1962生まれ。

自分と同時代を生きている作家が描く世界というのは興味深い。

小説を読む前に、エッセーや短編を読んでみる事がよくある。気楽に読むことが出来て、その人の文書を受け入れられるかどうか確認出来る。

同世代とはいえ、この本を書いた著者はまだ30歳代から始まるエッセー。

30代・・・もぅ遠くなっちゃいました(笑)

ほとんどが直木賞を受賞する前で、その間に結婚し離婚し、一人暮らしをし、そして再婚する。少女小説から始まって文芸と言われる世界に入っていく。

人生が180度変わるほどの激動の時を過ごすわけだが、実際の生活は、本人が書いているように「かわり映えしない」

特に本を読むことが好きだったわけでもなく、普通のOLとして数年を過ごした著者が経験していく様は、私のような者にも共感出来ることが多々あっておもしろい。

洋服が好きで、電話でおしゃべりが好きで、ちょっとお金が入ると旅に出て、その中で経験する事は世代を越えた多くの女性が「わかる・わかる!」と思います。

それにしても、作家の感性ってすばらしいですね。

文学、音楽、美術、お芝居、、、etc

そういう世界が人間に与える豊かさを改めて思いました。

今週末6日・北京パラリンピックが開幕する。

この本は、走り幅跳び日本代表に選ばれた佐藤真海選手の著書。

真海選手は気仙沼出身で、私の日本舞踊の師匠のお孫さんです。

ご本人にお会いしたことはないが、私は真海選手のおばあ様である師匠にあこがれて日本舞踊のお稽古に通うのがとても楽しみでした。高校3年生の、受験の週まで休まずにお稽古に通いました。真海選手のお母様ともよくお稽古でご一緒しました。真海選手の笑顔はお母様譲りだと思います。

早稲田大学2年の時に骨肉腫になり片足を切断する。

抗がん剤による吐き気、幻肢痛(げんしつう)、そして足を失ったことによる絶望感、辛いリハビリ…….etc。想像を絶する世界ですよ。本当に。

でも表紙の笑顔を見てください。

その苦難の数々を乗り越えて、実に清々しく輝いています。その笑顔にたどりつくまでは、

この時期は、病院のベッドの上でいつも涙を流していた。本当にいつも泣いてばかりいた。夢も希望も失い、何のために生きているのかもわからなくなっていた。

それでも今になって思うと、「泣く」ということが出来たのは、まだ少しはましな状態だったのかもしれない。辛いのに涙さえ流れてこない時期もあった。極限までいくと涙は出てこなくなる。

真海選手はがんばります。

中学の陸上部だったころ、先日、私も走ってみた「安波山」に、毎朝、通学前に走っていたそうです。それは、かなりの量の自主トレ。

これを読んだら、私もマラソンをがんばろう!と思うのであります。私などは、まだまだ努力が足りません。いやぁ、それにしても真海選手はがんばるなぁ。

本には、お母様と一緒の写真がありました。

とても良い母娘です。

そして、私が外見も性格も一番似ていると言われる母方の祖母も、相当のショックを受けて一気に痩せてしまった。

皆様、どれほど辛い思いをされたのでしょう。そして、それを乗り越えたのでしょう。

真海選手が母親から「神様はその人に乗り越えられない試練は与えない」と言われたことで頑張ることが出来たと書いています。いい言葉ですね。

北京パラリンピック、どうぞ、無事に跳べますように。私も祈っております。