今週末6日・北京パラリンピックが開幕する。

この本は、走り幅跳び日本代表に選ばれた佐藤真海選手の著書。

真海選手は気仙沼出身で、私の日本舞踊の師匠のお孫さんです。

ご本人にお会いしたことはないが、私は真海選手のおばあ様である師匠にあこがれて日本舞踊のお稽古に通うのがとても楽しみでした。高校3年生の、受験の週まで休まずにお稽古に通いました。真海選手のお母様ともよくお稽古でご一緒しました。真海選手の笑顔はお母様譲りだと思います。

早稲田大学2年の時に骨肉腫になり片足を切断する。

抗がん剤による吐き気、幻肢痛(げんしつう)、そして足を失ったことによる絶望感、辛いリハビリ…….etc。想像を絶する世界ですよ。本当に。

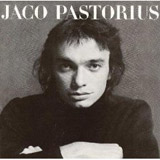

でも表紙の笑顔を見てください。

その苦難の数々を乗り越えて、実に清々しく輝いています。その笑顔にたどりつくまでは、

この時期は、病院のベッドの上でいつも涙を流していた。本当にいつも泣いてばかりいた。夢も希望も失い、何のために生きているのかもわからなくなっていた。

それでも今になって思うと、「泣く」ということが出来たのは、まだ少しはましな状態だったのかもしれない。辛いのに涙さえ流れてこない時期もあった。極限までいくと涙は出てこなくなる。

真海選手はがんばります。

中学の陸上部だったころ、先日、私も走ってみた「安波山」に、毎朝、通学前に走っていたそうです。それは、かなりの量の自主トレ。

これを読んだら、私もマラソンをがんばろう!と思うのであります。私などは、まだまだ努力が足りません。いやぁ、それにしても真海選手はがんばるなぁ。

本には、お母様と一緒の写真がありました。

とても良い母娘です。

そして、私が外見も性格も一番似ていると言われる母方の祖母も、相当のショックを受けて一気に痩せてしまった。

皆様、どれほど辛い思いをされたのでしょう。そして、それを乗り越えたのでしょう。

真海選手が母親から「神様はその人に乗り越えられない試練は与えない」と言われたことで頑張ることが出来たと書いています。いい言葉ですね。

北京パラリンピック、どうぞ、無事に跳べますように。私も祈っております。