NHK大河ドラマ「いだてん」を毎週、楽しく見ている。金栗四三さん、すみません、それまで存じ上げなかった。演じるのは中村勘九郎さんだ。これも楽しみの一つ。

そして、やっぱり本を読もう。すると、グイと引き込まれる。これ事実なんですよね。「小説より奇なり」だわ。

NHK大河ドラマ「いだてん」を毎週、楽しく見ている。金栗四三さん、すみません、それまで存じ上げなかった。演じるのは中村勘九郎さんだ。これも楽しみの一つ。

そして、やっぱり本を読もう。すると、グイと引き込まれる。これ事実なんですよね。「小説より奇なり」だわ。

現・市川海老蔵さんの妹さん、今年は「市川翠扇(すいせん)」を襲名した。

私が初めて歌舞伎座で歌舞伎を見たのは1979年5月の團菊祭。「鳴上」だった。当時の市川海老蔵さんが演じたもので感動したことを覚えている。「エビさま」と呼ばれていたお父様の團十郎さん。その演目を最初に見たことで、どっぷりと歌舞伎ファンになった。女子大の寮の先輩が歌舞伎ファンで連れて行って頂いた。感謝しています。

私は舞台で演じる姿しか知らないが、ご家族がみる團十郎さんがまた素晴らしい方でしたね。

しかしながら晩年は病気との戦いでした。あんなに早く亡くなるとは思わなかった。歌舞伎座に行くと写真が飾ってある。その前に中村勘三郎さん、後ろには坂東三津五郎さん。皆さん、若い。

この本の執筆は團十郎さんが亡くなられてから、まだ2年という時。2年になる少し前に書き上げている。私も父の三回忌までは辛かった思い出がある。そして三回忌がすんでから、少しずつ、少しずつ、落ち着いてきた。そのことを思い出す。

白血病という病。どれだけ大変だったのでしょう。ご本人も、ご家族も。

そんな中でも仕事をし、そして、家族を大切にし、素敵な内容です。読んで良かった。

母からもらって読んだ本。樹木希林さん。読んでいるのに声が聞こえている感覚。不思議。

本のタイトルは樹木希林さんが生前、色紙に書いていたことば、「私の役者魂はね 一切なりゆき」から選んだそうです。

私が驚いたのはマネージャーがいなかったこと。「1988年に27年間一緒にやってきたマネージャーと別れたんです。(中略)これを機に事務所も閉鎖して、新しいマネージャーはつけないことにしたんです」とある。自分で出演交渉をしたりするのは大変だったろうと思うけれど、あれだけ多くの作品に出演しているのだから、それもまた楽しんでやっていたのかもしれない。

子育ても凄まじいというか、自分が子供だったらグレたかもしれないと思うほど。スイスに留学していた娘さんに「何も送らない」ことにしていたのに、ある時、一つの段ボールを贈る。その中身は、、、。明細は書いていないが、「いらなくなったもの」を送ったらしい。そんな母っている?

読んでいて、おかしいやら、元気が出るやら不思議な本。まだまだ樹木希林さんの演技を見ていたかったなぁ〜。ご冥福をお祈りします。

市川中車さん、今、一番、気になる役者さんです。もともとは本名の香川照之として役者をしている。結婚をして子供が出来た。男の子も出来た。何を思ったか香川さん、その子を歌舞伎役者にしたいと考えたのだ。そういう血筋なのだ。しかしながら、自分は歌舞伎役者ではない。子供にだけ、その思いを押し付けて良いのか? そして、自分も歌舞伎役者になった。市川中車さん。

その大変な思いをこの本には書いてある。これほどまでに忙しい生活の中で、本まで出すとは凄いなぁと思っている。すると最後の最後に「自分が書いたのではなく、話したことを書いてもらった」といった内容が添えられてある。なるほど、その手があったか。

中車さんを初めて見たのは2015年7月夜の部。歌舞伎座。「牡丹燈籠」の伴蔵役。玉三郎の相手役。驚いた、驚いた。上手い! 歌舞伎一筋でやってこられた方のように見える。その影には凄まじい努力があるでしょう。

帯にある言葉は実に印象的。

やらずに逃げる怖さは、やることの怖さをわずかに上回った。ならば、もうやるだけだ。進むも苦労、逃げるも苦労。

これから、どのような役者人生を歩まれるのだろう。また舞台を観に参ります!

あんなに読書が好きだったのに、このごろは読み始めるまでに時間がかかる。そんな時にFacebookに友が書き込みをしていた本。気になる。買って読んだのがこちら。

1冊の本に4つの話が盛り込まれている。その大元は一つ。プロローグに買いてあるのは、こちら。

とある街の、とある喫茶店の

とある座席には不思議な都市伝説があった

その席に座ると、その席に座ってる間だけ

望んだとおりの時間に移動ができるというただし、そこにはめんどくさい……

非常にめんどくさいルールがあった

この時点でグっと引き込まれる。そして4つの話とは、

第1話「恋人」結婚を考えていた彼氏と別れた女の話

第2話「夫婦」記憶が消えていく男と看護師の話

第3話「姉妹」家出した姉とよく食べる妹の話

第4話「親子」この喫茶店で働く妊婦の話

そして、

あの日に戻れたら、あなたは誰に会いに行きますか?

そして本編が始まる。真剣な話の中にも、クスっと笑うような場面があり、ユーモラスでそれでいて心を掴まれる。おもしろい本です。

それにしても、、、ダ。前に読んだのが今年の1月で、それから9ヶ月もかかっているのはいかがなものか。読書量を増やしたいと思うこの頃であります。

ずっと「趣味は読書」でした。小学校1年生から。それが、、、病気をしてからは読むことが出来なくなっていた。最初は1行も読めない。少しずつ初めて「3行読めました」とか、「1ページ読めました」という感じで進みまして、そして、とうとう1冊を読みきったのは黒柳徹子さんのエッセイ本。そして、今回が2冊目。嬉しい。

この本は会社の人から借りました。「オヤマさん、これ読みます?」と貸してくれた。ありがとう!

百年の歴史を有する老舗足袋業者「こはぜ屋」の社長・宮沢が新規ビジネスを思いつく。ランニングシューズの開発だ。社内にプロジェクトチームを立ち上げるも問題が次から次へ。

資金もなく、経験もなく、素材選びにも苦慮する。ふとしたことから新しい出会いがあったり、困難を乗り越える方法が出来たり。面白い。

ランニングする者にとってシューズ選びは重大です。エリートランナーともなれば、それは本当に大事な大事な仕事。

そして、シューズを作る人たちも、一つ一つを繊細に組み合わせていく。そんな中、社長の息子が親に反発するように他の会社を受験する。受けては失敗を繰り返し、そして、、、。

この本は結構、分厚いのに、とても楽しみながら読みました。Sさん、貸してくれてありがとう!

緒方貞子さん、いったい、どんな女性なのでしょう?

テレビで拝見する姿は、何というか、良家の子女って感じですよね。

それなのに、国連難民高等弁務官とか、難しい問題に立ち向かう姿にギャップがあるというか。

この本を読んで、その謎が解けた気がします。

この本は、NHKの小山靖史さんがインタビューしたものをまとめたもの。

緒方貞子さん、政治家の家に生まれたのですね。

曾祖父に犬養毅さん。

祖父に外交官である芳澤謙吉さん。

お父さんの転勤で、サンフランシスコや中国で幼少期を過ごし、戦争に突入していく。

テレビで見た流暢な英語も、幼少期からの外国暮らし、グローバルな感覚と政治家感覚を兼ね備え、それだけではない勤勉な少女が大人になり、大学で勉学に励み、そして結婚して子育てしながらも様々な事にチャレンジする姿は、私達、女性にとっては手本となる方だと思いました。

私は、良妻賢母になるようにと育てられました。

結果、まったく逆の道を歩いていますが、もし、私が、「女性も仕事をするべき」と育てられていたら、いったいどうなっていただろう?

緒方貞子さんは、お父様の考えが当時としてはビックリするようなものだったろうと想像します。

あの第二次世界大戦を経験した貞子さんだから言えることがたくさんある。

仕事をしている女性、子育てに追われてる女性、あらゆる女性に読んで欲しい本。

気仙沼出身にすごい人がいる。

永澤仁さん。

南町出身。私の2学年上にあたる。

気仙沼小学校→気仙沼中学校→気仙沼高校卒業。

このたび、本を出版され、その記念のトークイベントがあるというので、気仙沼出身らを誘って参加しました。

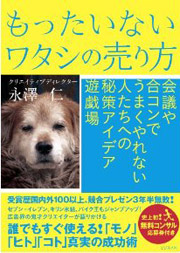

その前に本はこちら。

「もったいないワタシの売り方」

これ、ぜひ、書店でお手にとって見てください。

パラリとページをめくると、文字数がそれほど多くないので、サクっと読める感じがわかります。

実際に、サクっと読みました。

それでいて、深い。

トークイベントが行われたのは、渋谷・東急百貨店7Fの「MARUZEN&ジュンク堂書店」の喫茶コーナー。

事前に予約をしていて、1,000円でワンドリンクがついています。

机の上にはMacが用意されているけれど、ほとんどは永澤さんが印刷してきた「紙」を見せながらのトーク。

それがですね、ホント楽しいの。

おもわず笑っちゃう場面が多い。

けれど、その中にすごい深いことを話すのね。

「アイディアってさ、誰だって出来ることなんだ

だけど、24時間考える事が出来ない人には出来ない」

つまり、特殊な脳のことよりもそれに夢中になる時間がどれだけあるのかないのか。

そして、Macに用意されたムービーを見ると、スーっと引き込まれます。

力がある作品。

気仙沼出身にこんなすごい人がいますよー。

その後は、出身者の皆さんと一緒の飲み会。

「魚山亭」

宮崎の「地鶏」とか、美味しい。

しめの「冷汁(ひやじる)」が、こりゃ、旨いわ。食べ過ぎちゃうね!

気仙沼の話で盛り上がったのはいうまでもございません。

皆さん、ありがとうございました。また会いましょう!

南場智子氏は、ご存知「DeNA」の創業社長。

元マッキンゼー。

と聞いただけで、どれほどの才媛であり、どれだけの辣腕と思いますよね。

思います、思います。

DeNAは鮮やかにモバイル系でトップに立ち、いつの間にか球団のオーナーになり、そして、今なお快進撃を続け、海外に展開しているグローバル企業に成長し、成長し続けている会社。

その創業社長が女性であり、しかも若くて美しくての創業。

しかしながら、ホリエモンや三木谷氏のようにマスコミに出まくるわけでもなく、ジワーっと、そしていつの間にかトップにいるという「したたか」とも見える手法に興味を持つ方も多いのでは?私もその一人。

この本、それを覆してというか、人間味あふれる人柄が随所に出ていて、ますます、やっぱ、この方はすごいわ〜と思うわけです。

ぐいっと引き込まれる文書の力強さも手伝い、一気に読みました。

経営は大小に関わらず、ほんの何かのきっかけで大きくなったり、つぶれてしまったりする「生き物」です。

その小さなきっかけをつかめるか、つかめないか。

そのドロ臭くもあるが、必死で何かをつかもうとする姿勢は、経営者のみならず、多くの方(特に若い方には)共感出来る部分もあるのでは。