GWのお休みは本日までです。

特に何をしたということもないが、ゆっくり出来ました。

ランチは、新中野の「赤坂屋」さんでラーメン。

私は「魚だし」を。美味しいです!

それから新宿に移動して、いつも病院のあとに休んでいる「カフェラリー」へ。

ケーキセットを頼んでみました。美味しいです。

昨日は久しぶりにガツっと走ったので筋肉痛です。

本日はゴールデンウィークの休日。

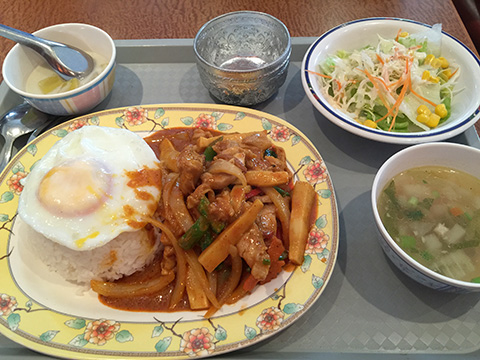

ランチは中野坂上の「ドナ」さん。

会社の近くに韓国料理店があります。

「百済」です。

今日はそちらでランチを。

美味しい。

「片岡球子展」を観に行った。

「東京国立近代美術館 企画展ギャラリー」で、5/17までやっている。

リハビリを兼ねて歩きます。

ダンナと四谷駅近くでランチをした後は一人で移動。

普段は歩かない道も歩いてみます。

この絵を新宿駅近くで見て、今日は来ました。1400円を払って中へ。

堪能しました。

絵を見るのって、いいですねぇ〜!

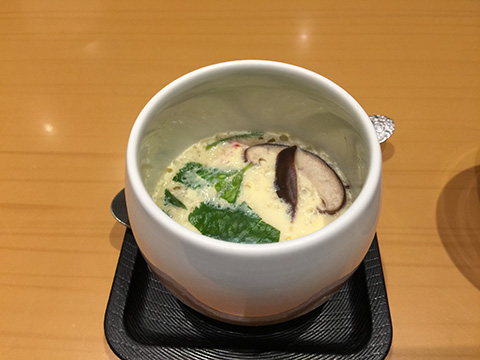

会社の近くにあるタイ料理店「サームロット」、時々、ランチに行きます。

いつもカレーを頼んでしまうので、今日は別の人が頼んだものを「私も」と便乗してみました。

美味しい。

週に一度程度、ランチにお寿司を食べてます。

「すしまみれ」さん。

これにお吸い物がついて1,000円以下で食べられる。嬉しい。