新橋演舞場に「スーパー歌舞伎Ⅱ ワンピース」を観に行きました。

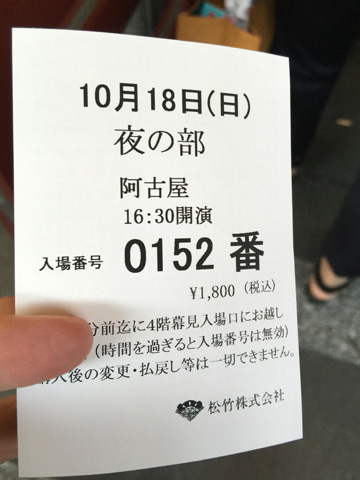

夜の部は16時半から始まり、開場は16時から。

16時の、わずか1分くらい前に到着したら、会場前にはすごい大勢の人!

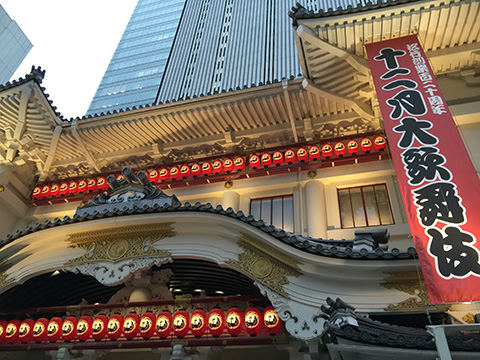

新橋演舞場に入るのは何年ぶりだろう?

ずいぶんと久しぶりの気がします。

座席は、1階13列24番。

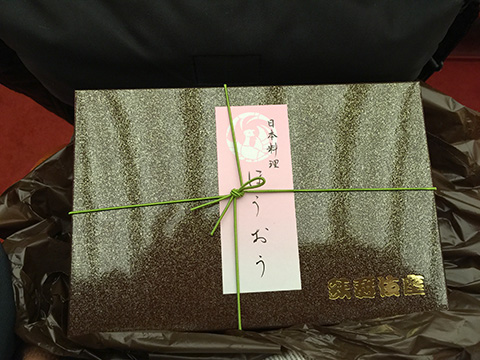

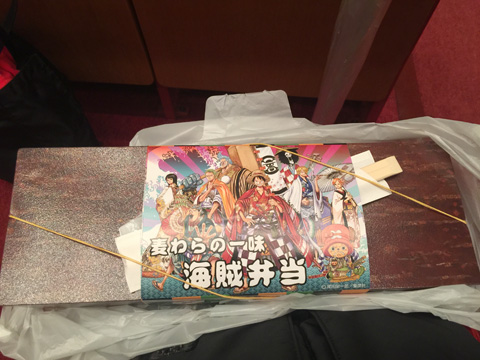

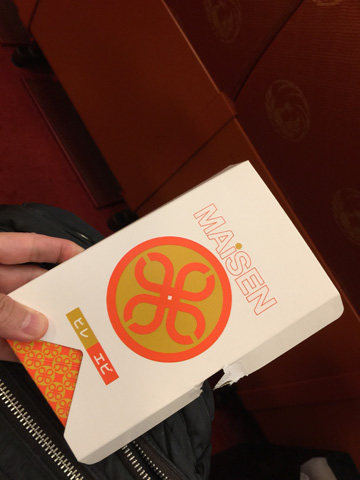

お弁当を買いまして、それから座席に行って荷物を置きます。

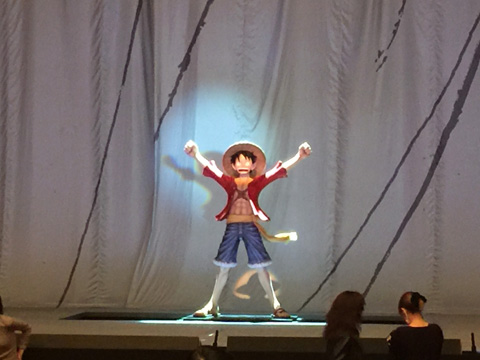

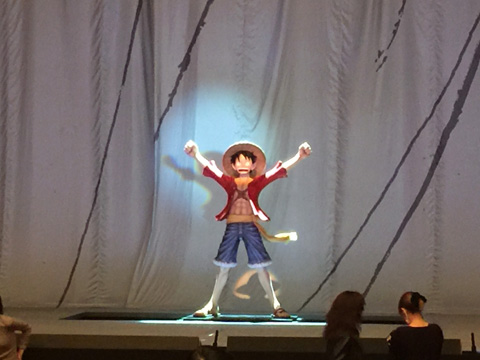

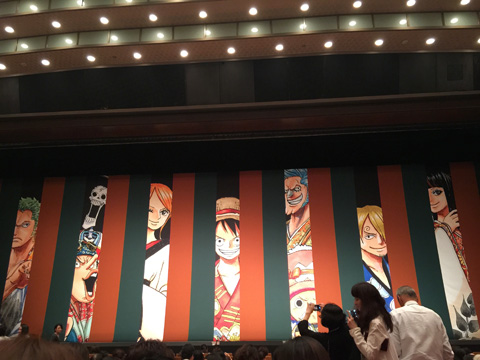

舞台はこんな感じです。ワクワクします。

今度はトイレの列に並んで。

そして最初の幕が開きます。

初めてみる演目。

マンガも読んでいないから、とにかく素直に観ましょう!

スーパー歌舞伎は、先代の猿之助の時に何度か見ています。

今回は「スーパー歌舞伎Ⅱ」と、「Ⅱ」の文字が入ってました。

どのような舞台になるのでしょう?

ワンピースのマンガも読んでないのにすみません。

舞台はテンポよく進みます。これは面白い!

そして、最初の休憩にお弁当を開きます。

まだ18時だから、ちょっと早いですけど。

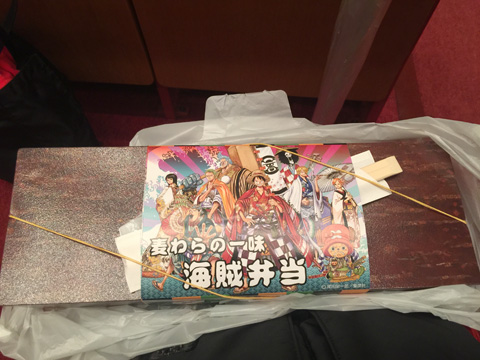

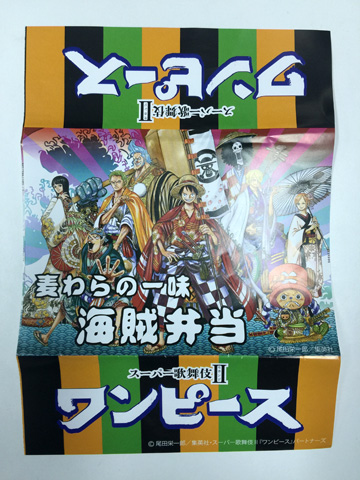

「麦わらの一味 海賊弁当」だそうです。1,500円。

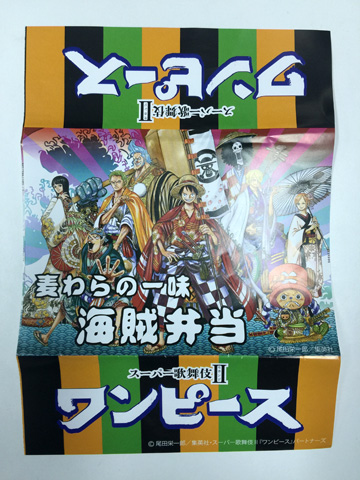

このようなチラシが入ってます。

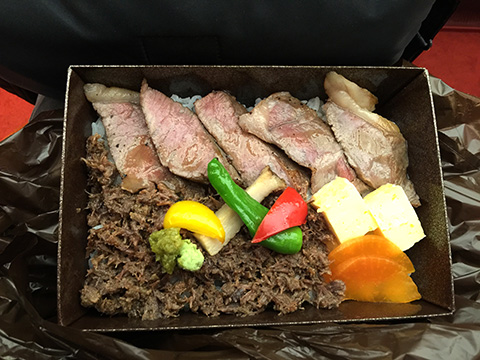

蓋を開けると、ジャガジャン。

半分だけ食べて、残りは次の休憩にします。

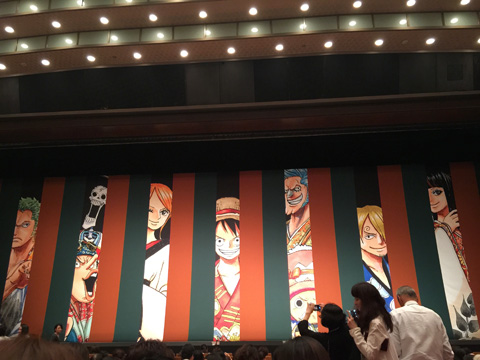

幕も今回のための特別幕ですね。素晴らしい!

そして、次の舞台もすごかった!

ステージの上で水がバシャバシャ。

ステージ前の座席の人達には、ビニールのレインコートが配られていたようで、それを着ての観劇。

若い役者さん達の熱のこもった演技に、場内からは割れんばかりの拍手!

いいね!いいね!

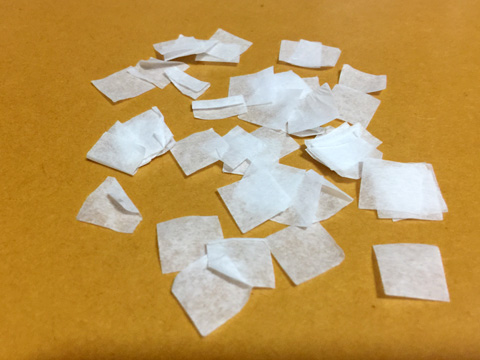

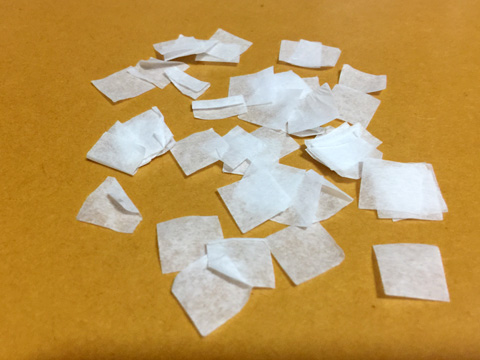

そして3幕目には、宙乗りもあり、そしてヒラヒラと花びらが舞います。

その花びらをもらって帰ったら、このような白い紙でした。

場内ではピンク色に見えたのは照明だったんですね。

舞台が終わって外に出ます。

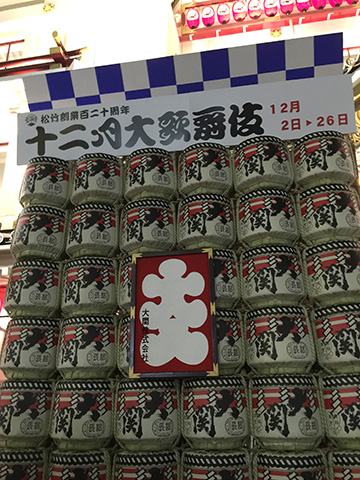

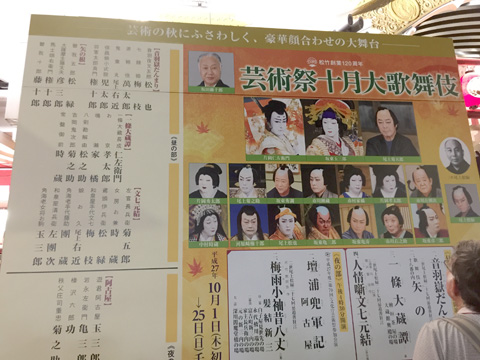

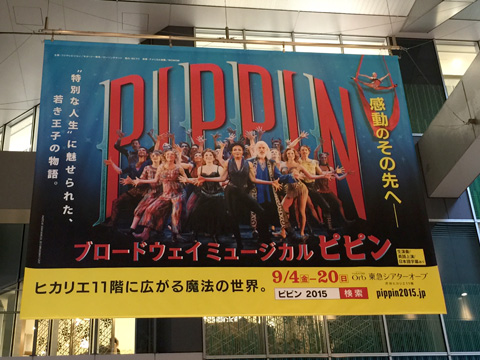

劇場に飾ってあるのはこちら。

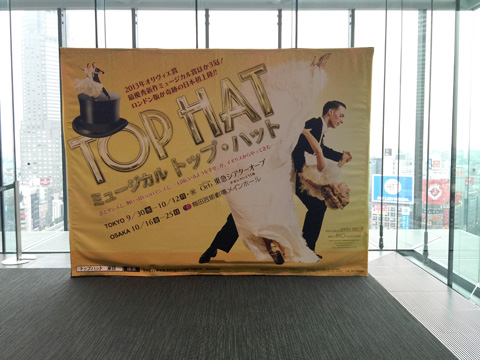

この躍動感あふれる写真もいいですね!