「ひとは情熱がなければ生きていけない(勇気凜凜ルリの色)」浅田次郎・著。

浅田次郎の「勇気凜凜ルリの色」シリーズはすべて読んでいる。今もすぐに手の届くところに置いて、たまに眺める。

この本のサブタイトルに「勇気凜凜ルリの色」とあるから、読まずにはいられない。久しぶりのエッセイ。エッセイとしてまとめたというよりは、講演で話したことや、何かに掲載したものをまとめたもの。内容的には「たしか前も読んだ」こともあるが、時を経て書く文章は、さらに磨きがかかっている。

この本の「ひとは育ちから何を学ぶか」の章に、

私の生家を例に挙げれば、戦前から続く「東京都中野区上町」には町内会が存在したが、「東京都中野区中央4丁目」という標示に変わったとたんから、(つづく…)

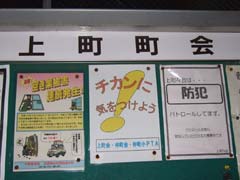

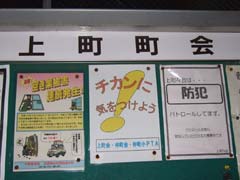

浅田次郎の出身が私が住む新中野とは驚いた。小太郎の散歩道に「上町町会」の掲示板があったはず。会社帰りに寄り道してみた。

オーオー、これこれ。

前から「上町」って何だろう?と気になっていた。この一帯のあちらこちらに「上町」の標示が残る。小さな神社があって、その倉庫にも「上町」の標示あり。

この神社には、主のような猫がいて、小太郎は子犬の頃にこの敷地内で、その猫に追いかけられたのが後遺症に残り、今も猫が恐い。

「浅田様、今も「上町町会」は存続しているようですよ」と、会えるなら伝えたい。

本によると、この辺りはすっかり様変わりしたようだけれど、古い家が数軒ある。その家の様子から想像すると、この界隈は緑が美しい良い街だったろうと思う。じいさん・ばあさんが多く住んでいるから、浅田次郎の少年時代のこの街のことを、覚えている人も多いだろう。誰かれかまわず、その頃の事を聞いてみたいという衝動を押さえつつ。

浅田次郎がこの辺で遊んだのかと思うと非常に嬉しい。これがファン心理ってヤツですか。

幼少の頃に通ったという銭湯は、この「沢の湯」ではないかしらん?