今年の「気仙沼つばきマラソン」は4/19(日)開催です。

私は、昨年同様に10kmに申し込みましたー!

同級生のK君、腰の具合はどうでしょうか?

Aちゃん、初5kmに申し込みましたか?

気仙沼モーニングクラブの皆様も申し込まれていることと存じます。

同級生や地元の迷っている皆さん、市民マラソンは速さを競うというよりも、一緒に楽しみましょう!

まずは出でみっぺし!

気仙沼大島を走るのはとても気持ちが良いですよー。

今年の「気仙沼つばきマラソン」は4/19(日)開催です。

私は、昨年同様に10kmに申し込みましたー!

同級生のK君、腰の具合はどうでしょうか?

Aちゃん、初5kmに申し込みましたか?

気仙沼モーニングクラブの皆様も申し込まれていることと存じます。

同級生や地元の迷っている皆さん、市民マラソンは速さを競うというよりも、一緒に楽しみましょう!

まずは出でみっぺし!

気仙沼大島を走るのはとても気持ちが良いですよー。

このごろ陸上に関する小説ばかり読んでいる。おもしろい。

この本は小説というよりは自伝的。

著者はかくべくして書いたというか、これを書きたかったのではないか? という「想い」が、本のあちらこちらから滲み出ている(気がする)。

主人公は、北海道の中学生の時から陸上を始め、高校1年ではそれなりの記録を出すものの、怪我に泣く。高校2年、3年は走れない。少し良くなったと思って走り出すと悪化するということの繰り返し。

いつも走れずに筋トレばかりを繰り返す。

大学は早稲田大学に普通に受験して入る。

陸上の思いは断ち切れない。東京の病院でギブスをかけて治すという方法を取り入れてから、少しずつ走れるようになる。

そうして陸上のサークルで1年を過ごす。すると「もっと走りたい」という欲求が出る。さんざん迷った挙げ句に、早稲田の競走部の門をたたく。

監督は、あの中村清さん。

1年浪人して早稲田に入った瀬古選手は同じ学年。

ただ、主人公の金山は1年遅れて競走部に入ったから、次の1年生と同じ扱いになる。それが入部の際の条件であった。

大学時代も怪我に苦しみ、「いつ悪くなるかもしれぬ」という恐怖とともに過ごす。それと、体重を増やしてはいけないので食事制限をする。「腹一杯食べたい」といつも思っている。

そんな陸上生活のかたわら(スポーツ推薦というわけではないので)他の学生と同様に授業に出て試験を受け、それ以外に「毎日英語を30分聞く」と自分に課して、実行する。ストイック。悲しくなるほどストイック。

中村監督は、陸上に対する情熱は人一倍あるものの理不尽だ。その理不尽さに「退部」も考えるが、瀬古さんにも思いとどまるような話をされ、結局、退部しなかった。

そのおかげと、本人の努力のおかげで箱根を走る。

冒頭の文章は、瀬古からタスキを受け取って走るという、曲で言えば、いきなりサビから入るような出だし。

分厚い本だが、グィと引きつけられて読んだ。

本当に陸上を辞めるのか?と聞かれた時に、

「僕は、、、瀬古にはなれませんから」と答える。

その1行は、身近に瀬古選手を見ながら辛い練習をこなした者でないとわからない、説得力のある言葉だ。

この本に出てくる「絵画館コース」と「迎賓館コース」というランニングコースは、私が時々走るコース。ここを瀬古さんが走っていたらしいという話はよく聞く。早稲田の競走部は、中村監督の家が千駄ヶ谷にあるということで、ここをよく走ったらしい。私はせいぜい3周走る程度だが、これをなんと10周、いやそれ以上も走る。しかも毎日。これはやってみた者にしかわからないハードな練習量。

著者は、1957年生まれ。

きっと、彼が4年の時に私が短大の1年生に入学したと思う。

私は、「なんとなくクリスタル」な女子大生としてチヤホヤされて大学生活をエンジョイしてしまった。わずか数年前の先輩は(たぶん同世代も、ちょっと下級生も)、安アパートに共同トイレ、風呂は銭湯という生活が当たり前であった。

そのようにして東京で勉強させてくれた事に、親に感謝し、そしてスポーツも勉学にも励む。そこにはチャラチャラした遊びはまるでない。たまに競走部の人達とハメをはずして飲む。おもいっきり飲む。

中学生の時に亡くなった伊東君への想い、両親への想い、いろいろな事がギューっと詰まった1冊。マラソンする方はきっと引き込まれます。お薦めの1冊。

ところで、マラソンに限らずスポーツをされる方は怪我に苦しむ。

私の弟は「おやま治療院(現在はおやま調整院)」を経営しています。本当に困ってる方は一度いらしてみて下さい。彼の治療は、悪い箇所を触るだけで痛みなし、マッサージをするのでもなし。ちょっと変わった治療です。私がこれまで怪我をしないでやってこれたのは、時々診てもらっているからなんです。

TVで「第57回 別府大分毎日マラソン大会」を見ました。

マラソン完走クラブのN選手とN選手の2名が一般選手として出場されています。

「TVに映るかしらん?」と思いながら、TVにピッタシと寄って見ていると、スタート前の2人の姿が映っています。

オー!と歓声を上げ、がんばれーと届かぬ声で声援を。

号砲の後、N田選手はトップ集団の中にいました。

存じ上げている方が、このように頑張っている姿を見ると、すごいパワーを頂きます。

その後はトップ集団から遅れていったのでTVには映りませんでしたが、ここの道をこの後に通っているのだなぁーと思いながら見ました。

1位:アディル・アンナニ(モロッコ) 2:10:15

2位:小林誠治(三菱重工長崎) 2:10:38

3位:秋葉啓太(小森コーポレーション) 2:10:53

先月は私のミスで休んでしまいました。すみません。

2ヶ月ぶりです。

大好きな曲をコピーさせて頂いている。

けれど・・・弾けない。。。

これまではアドリブも完全コピーを目指してきたが、(今も目指してはいるが)曲をまとめるために、ちょっと変えた方がいいかもしれない。このままでは、いつまで経っても曲が仕上がらないなぁ。

来月まで、模索してみようと思う。

バンドでフュージョンをする機会がほとんどなかったので、とても楽しい。ちゃんと弾けるようになりたいです。

気仙沼の人達とちょっとした新年会を。

その後、歌舞伎町の「BAR KEITH(東京都新宿区歌舞伎町1-15-8 白木ビル4F)」へ。

こちらは新城中学校→気仙沼高校の卒業生のお店です。マスターの名字は私と同じですが親戚ではありません。気仙沼はこの名字が多いのです。

ちょっと大人な感じで、落ち着ける、いいお店です。

建物の1階にはこのように出ています。

まだ来っからー。

この2日間参加したイベント「Adobe MAX Japan 2009」は実に楽しかった。来年も是非、参加したい。

最近は費用対効果からイベントが縮小される傾向にある。

インターネットの普及により、「その情報は知っている」から「わざわざ足を運ばない」。イベント好きな私でさえ、以前と比較すると格段に参加率は低い。

Web制作の間で、Adobeソフトは必須(あるいは使っていなくても注目するに値する)から、元々の注目度が高いが、それでも2日間で13,000円(ハンズオンは+5,000円)の参加費に、これだけ多くの人が集まり、また来年も社員らを連れて参加したいと思わせるだけのものはある。

最初の「基調講演」の前の、オープニングムービーからして楽しい。

さすがAdobeだけに、大きなスクリーンに楽しい映像と派手な音楽。

アップルでは、必ず音楽を、ロック系の音楽をかけて、気分を昂揚させる。

そういった仕掛けがプレゼの前にある。

「基調講演」のデモの内容はよく吟味されているし、話は人を引きつける。

アメリカ人は身振りが大きい。

ごく自然な話し方で、壇上から目線ではなくて、「ねぇ、この機能が便利なんだよ、使ってるかい?」と、にこやかに話す。

私の席からはマイクが見えない。

よく見てみると、肌の色に近い色の、そして小さなマイクをしていた。

そういえばジョブズもマイクが見えないけど、きっとこういうのをしているのでしょうね。

基調講演で日本人が話したのは、初日のdocomo、2日目のアドビの太田氏の2名。この2人のデモはなかなか良かった。きっとお2人とも、相当に訓練されているのでしょう。

基調講演の会場内で、公式のカメラマンは皆スーツを着ていた。通常はカメラマンはラフな格好をしているものだ。カメラマンは聴講する我々の前をウロウロするので、粗相のないよう気を配っているのでしょう。

ランチタイムセッションを受けると、サンドイッチと飲み物を頂ける。

このセッションは、出展企業の宣伝を兼ねた内容である。ホテルの食事は高いし、会場を離れるのは面倒だから、3会場のうちどれか一つのセッションをサンドイッチを食べながら見る人は多い。声を張り上げて見るように促すよりも、サンドイッチの箱につられて、スーッと会場に入る。

午後にはコーヒーが飲み放題。ペットボトルに入った水も頂ける。

参加者にはこのようなバックが配布され、このバックのマチが広くとってあるので、私は上着もいっさいがっさい入れて、頂いた水のペットボトルを横のポケットに入れて、2日間持ち歩いた。

2日間とも最後には、バイキングが始まり、飲み物(ビールやジュース)が配られる。そして最後のスペシャルセッションへと進む。すべてを終了すると20時頃になるが、多くの人が残って、最後のセッションまで見入る。ここまでしてくれるので、あの参加料も納得出来る。

私はなるたけ年に一度はアメリカのイベントに足を運ぶようにしている。アメリカのイベントは参加費も安くないが、プレゼはうまいし、コーヒーには、ドーナツのような甘いものも付いていたり、朝は(アメリカのイベントは、朝7時くらいから始まる)、コーヒーとパンなどの軽食も用意され、一日じゅう会場をウロウロする。奇策なアメリカ人は、隣人をつかまえては「あの機能どう思う?」なんて話し出す。

つまり、インターネットでは得られないような「人と人とのコミュニケーションを楽しむ場」がイベント会場にはある。主催者も、参加者も、「楽しむ」ことが先にある。

抽選会場のPC上のスロットマシンの出来は、昨年よりも良くなっていて、残念ながらハズレだが、最後の最後まで楽しませて頂いた。

この楽しさが、明日のWeb制作のパワーにつながっていくのかな。

社員達と新橋に移動して、オヤジが大勢いる店で飲んで帰ることに。なぜかそういう店は落ち着けるのーと、なんだかんだ言っても、やっぱ日本人らしい我々でございました。

本日は「Adobe MAX Japan 2009」の2日目。

昨日の参加者は、ビジネスマンとWEBクリエーターが半々程度だと思うが、本日は、圧倒的にクリエーターが多い。セッションのタイトルを見ると「作成についてのノウハウ的な項目」が多いように思うから、そうなのかもしれない。

本日も10時の基調講演から始まり、最後のスーパーセッションまで盛りだくさん。

特に基調講演では、Adobe本社からいらした開発陣達の話がとてもおもしろい。これだけでも来た甲斐があるというもの。

Adobeのイベントなのに、PhotoshopやIllustratorといったデザイン系老舗ソフトのデモはほとんどなくてFlexがメイン。それにAIR、Flash Media Server、Cold Fusionといったテクニカルな話が多い。

ちょうどテレパスのメイン業務と合致するので、我々はどのセッションも参考になる。

CS4にアップデートするメリットがよくわからないでいたが、本日のデモを見ると、結構メリットがありますねー。さっそくアップデートしなくては(と思うのはAdobeの思うツボでしょうか)。

それにしても人気のセッションには長蛇の列。

今年の終わりには、今日のデモの内容が、ごく普通に展開されるのでしょうね。サ、我々もがんばりましょうゾ!

「Adobe MAX Japan 2009」に参加している。今日と明日の2日間、お台場のホテルで開催されている。

私は昨年に引き続き2度目の参加。今年も社員らと一緒に新しい技術や考え方を学んでいる。それにしてもAdobeのこのイベントは、ここが日本ではないみたいな、まるでアメリカ西海岸のイベント会場にでも来ているような、ゆったりとした、楽しい気分になる。

10時から「基調講演」でスタートする。

AdobeのCEOのシャンタヌ・ナラヤン氏の挨拶から始まり、CTOケビン・リンチ氏のデモへと続く。同時通訳が用意されているので、英語がわからなくても大丈夫。

Adobe社の新しいテクノロジーは、我々Web制作会社にとってワクワクするものばかり。様々なセッションが用意されていて、社員らと、時には同じセッションを、そしてほとんどは別のセッションを聞きに行く。

また展示ブースも用意されていて、セッションの合間を利用して商品説明を受ける。なかなか忙しい。

展示ブースでは、「SiTE4D」のアプリケーションはデザインも良いし、ブースのデコレートも楽しい。

「Spark Project」のデモがすばらしい。

(これ、写真では伝わらないが)用意された紙を画面に向けると、画面の中では、このように絵が動くとう仕掛け。

このイベント会場ではMac持参の方が実に多い。ユーザ・エクスペリエンスの世界ではMacユーザが強い? 無線LANのエリアも用意されていて、こういう点もアメリカ西海岸っぽい。

明日も引き続き参加します。

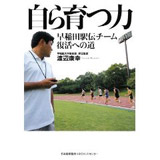

「自ら育つ力」渡辺康幸・著。

サブタイトル:早稲田駅伝チーム復活への道

我が家も、正月はニューイヤー駅伝から始まり、大学駅伝の往路・復路を見ながら餅を食い、あー、年が明けたなぁと実感します。

今年(2009年)の箱根駅伝の優勝は東洋大学。

往路・復路の完全優勝を果たした。

東洋大学は、12月に陸上部員が逮捕された責任をとって、川嶋監督が辞任するというハプニングが生じ、箱根の出場も危ぶまれた。優勝の影には、部員の様々な思いがあったことでしょう。

著者・渡辺氏が監督を務める早稲田大学は往路・復路とも2位。

早稲田は優勝候補だったが、東洋の往路5区を走った1年生選手・柏原氏が9位でタスキを受けとり、一気にトップに躍り出て、そのままゴールしたことはあっぱれ! 伝説になりましょう。

早稲田は、前評判通りの走りをしたと思います。

ただ、東洋は神がかり的に強かった。

そんな実力十分の早稲田だが、渡辺監督が就任した当時は、シード校にも入ることが出来ない辛い時代であった。

「早稲田の監督をやるなら、あと2、3年待ったほうがいい」いつもは冗談まじりに明るく話す瀬古さんが、受話器のむこうで真剣な表情でいるのがわかった。

誰から見ても「貧乏くじをひくようなものだ」という時に、なぜ監督を引き受けたのか?

「僕たちを見捨てないでください」

そうはっきり言われたのではないが、「そうみえた」というのだ。当時、早稲田のコーチをしていた渡辺氏が監督をことわったら、早稲田からも去らざるを得ないかもしれない。見捨てないでとみえた、そうであったのだろうと思う。

さて監督就任後、最初から順調だったわけではなく、むしろ最初は失敗の連続。大学生当時の自分の練習メニューを選手にさせたところ、故障者が続出してしまったり。

もっと選手たちのことを知らなければいけない。もっとコミュニケーションをとらなければいけない。

そして、学生と同じ寮での生活が始まる。

今、どの章を開いてみても、心にしみる言葉が並ぶ。

そんな時に監督を引き受けて、それからどのように選手を育ててきたのか。

陸上に興味がなくても、例えば、企業人が部下や後輩を育てるとか、教師が生徒を育てるとか、部活の先輩が後輩を育てるとか、さまざまな場面で参考になる言葉が多い。

月間走行距離を「ジョグノート」というサイトで管理している。

無料のサービスなので、データがいつなくなってしまうかわからないし、2008年の結果をこちらに転載しておくことに。

ジョグノートは、ラン仲間から紹介されて付け始めたのが、ちょうど1年前の2008年1月から。

そのサイトに「Jog map」というAjaxで作られた距離を計測するサービスがあって、そちらで距離を計ると、私がそれまで思っていた距離が全然、足りないことが判明した。

例えば、7km走ったろうと思ったものは4kmか、ヘタすると3km程度だったり。ってことは、当時、月間100km程度走ってると思ってた距離は、たかだか50kmだったのかもしれない。

私は自分に甘いという性格もあり「こんなに頑張ったのだから」と、つい過大評価してしまう。

つまり、ジョグノートに付け始めた昨年1月からが、私が本当の意味で「走り始めた」と言ってもいいと思います。それがこちら。

| 1月 | 187.0 |

|---|---|

| 2月 | 200.0 |

| 3月 | 238.0 |

| 4月 | 123.5 |

| 5月 | 198.5 |

| 6月 | 157.5 |

| 7月 | 124.0 |

| 8月 | 140.3 |

| 9月 | 139.0 |

| 10月 | 144.5 |

| 11月 | 244.6 |

| 12月 | 230.5 |

| 合計 | 2127.4 |

| 平均 | 177.28 |

この表を見るとわかるが、1月から3月まで頑張った。

付け始めたら、それがおもしろくて、頑張って走った。

それまでにない距離を走った。

そうしたら、疲れちゃって、、、本当に疲れちゃって、4月は走るのが嫌になってしまった。心身ともに疲れていた。

そうこうするうちに、5月の皇居チャレンジ(50km)を途中40kmでリタイア。6月のウルトラマラソンを60kmでリタイア。それを加算しても、この程度の走りだから、普段、全然走ってないのがわかる。

10月の大町マラソン(フル)の結果も悪く、なんだかなー。

それでもランの仲間から高尾山や多摩湖に誘って頂くなどして、それで距離を稼いだ。一人での練習はままならない。

ウダウダするうちに迎えた11月。

2008年のシーズンに突入し、今さら遅いけれど、やっとエンジンがかかり出し、再び走り始めたということです。

いきなり無理をするとダメになるということも経験したので、昨年と今年は違うとは思うけど、さーて、2009年はどうなりましょうね。