気仙沼中学校を後にして、気仙沼小学校の校庭を通って、やっぱり足は魚町の自宅跡地に向います。

紫さんの坂をおりますと、たしか「ぴんぽん」が再開していると聞いていたので、そちらに向って歩きました。

ありました、ありました!

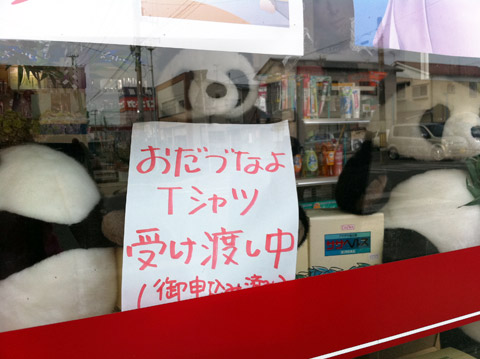

気仙沼を代表する居酒屋「ぴんぽん」は2階で営業を再開しています!

嬉しいです。

さらに歩きますと、気仙沼を代表するJAZZ喫茶「ヴァンガード」が営業しています!

お茶していきますか。

中に入りますと、母の実家のご近所だったというヴァンガードの家主といいますか、そういった方がいらして、懐かしさに花が咲きます。お互いの無事を喜び合っています。

昭和の時代に、最も栄えた南町が、大堀銀座が、復活してくださるのは本当に嬉しい。

まだまだ、本当に大変な時ですけれど、どうぞ、お身体に気をつけて、営業を続けてくださいませ。