投稿者: oyama

いきなりステーキ@東中野

新宿駅から総武線に乗り東中野駅下車。「いきなりステーキ」さん。久しぶりです。前回は2018年3月11日だった。3度目。

ヒレステーキには、トリュフ風味 マッシュポテト(110円)がサービスでついてました。これも美味しい。

久しぶりで肉をガツっと食べました。元気出ます〜。東中野駅から歩いて帰る。やっぱ遠いね。

かに物語@伊勢丹新宿店

気仙沼の「かに物語」さんが新宿伊勢丹に出店している。ダンナと共に伺いました。

わぁ〜〜〜、商品がたくさん並びます! キョウコさんにもお聞きしながら買いました! キョウコさん、ありがとうございます!

アヒージョ、トマトクリームパスタ、オウゴンスープ、フレンチカレー、カニチャウダー、ビスクをそれぞれ2つずつ買いました! おまけも頂いてすみません。

お身体に気をつけて頑張ってください!

あじいち@新中野

「あじいち」さんに行きましょう。18時に予約。ダンナを置いて先にお店へ。

飲み物は角ハイボール(濃い目)、ダンナはデュワーズハイボール。

若いバイト君が頑張ってる。おじさんとおばさんはエールを送る。長く続くと良いですね!

新中野「AMBIENT」さん

「AMBIENT hair(アンビエント ヘアー)」さんに15時に予約してある。

髪を短くカットして頂き、そして白髪染めだ。それから寝てしまう。どんだけ寝るんだ。そしてシャンプーして頂いて、マッサージもして頂いて、髪を乾かして終了。とても気持ちが良いです。

「年に一度のAMBIENT年末感謝祭」で、先月、購入した「オーガニック」のシャンプーとトリートメントの詰め替え用を予約。どちらも6つ(も)予約してしまった。安く買ってしまってすみません。12月に受け取れるそうで楽しみです!

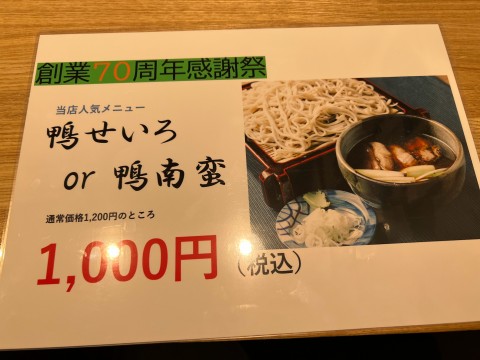

志喜千庵@新中野

新中野「志喜千庵」さんでランチ。

孝@鍋屋横丁

とんかつ丸福@新中野

「とんかつ丸福」さん、初めて入ります。いつも前を歩いているので気になっていました。

やきとん なべ屋 鍋屋横丁@新中野

「やきとん なべ屋 鍋屋横丁」さん。16度目です。17時25分に入店。まだ空いてます。

アボカドチャンジャ。ダンナはアボカドが苦手。これは全部、私が食べます。

気がつくと店内はほぼ満席に。凄いねぇ〜。